对于DeFi老手来说,最头疼的或许不是找不到收益机会,而是机会太多——盯着十几个协议的APY波动,算着gas费和无常损失,刚把资金挪到A池,B池的收益又涨了。这种“选择困难”和操作疲劳,成了普通人捕捉高收益的最大门槛。而Yield Yak的出现,就像给资金配了个“智能管家”,让它自己找活儿干、自动升级策略。今天我们就来拆解这个收益聚合器的底层逻辑,看看它如何重新定义DeFi的赚钱方式,又藏着哪些进阶者该注意的风险。

收益聚合器:不止是“一键理财”,更是DeFi的“神经中枢”

收益聚合器,说白了就是DeFi世界的“收益管家”——用智能合约搭起一个上层平台,自动帮用户把钱分散到各个底层协议里,挑出最划算的机会,一键搞定收益优化。对加密行业进阶者来说,这类工具的价值远不止“省事儿”,更关键的是提升资金效率。

先说策略自动化。手动管理资金时,你可能得刷着Twitter看行情,算着APY换池子,等操作完,收益窗口可能已经关上了。而聚合器通过预设算法,能自动执行复投、杠杆调整、协议切换。比如当某个流动性池的APY从15%跌到8%,人工操作可能得等你算完账才动手,资金已经“躺平”一天;但聚合器能实时监控,一旦跌到阈值就触发迁移,连质押、授权这些步骤都自动搞定。

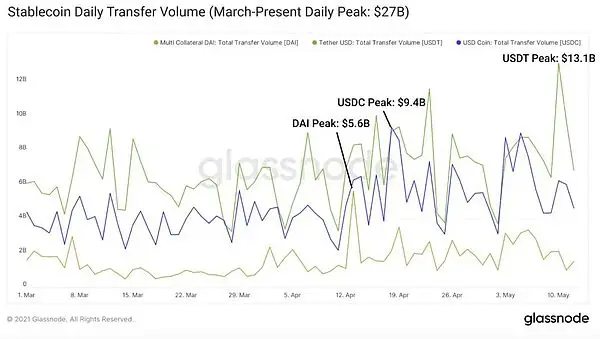

再看风险分散。单一协议暴雷的案例太多了——从算法稳定币崩盘到借贷平台跑路,把鸡蛋放一个篮子里的代价可能是血本无归。收益聚合器通过多链部署和多协议适配,能把资金拆到不同池子,比如一部分放Curve稳定币池(低风险),一部分进Convex流动性挖矿(中风险),甚至留些额度给新兴协议的激励池(高风险高收益),用智能合约动态平衡风险敞口。

最后是成本优化,这可能是最被低估的一点。频繁操作的gas费、跨链桥的手续费、手动复投的滑点……这些“小钱”加起来能吃掉10%-20%的收益。聚合器通过批量操作和gas费优化策略(比如在链上拥堵低时执行交易),能把这些成本压缩到最低。尤其在多链时代,跨链聚合的手续费优势更明显。

Yield Yak的“杀手锏”:动态策略引擎如何跑赢市场?

真正让Yield Yak脱颖而出的,是它对“收益聚合”这件事的深度重构。它没走简单的“协议整合”路线,而是搭了一套叫“Yak Strategy”的智能合约体系,核心就是让策略更灵活、收益更“活”。

动态策略引擎:让资金自己“选赛道”

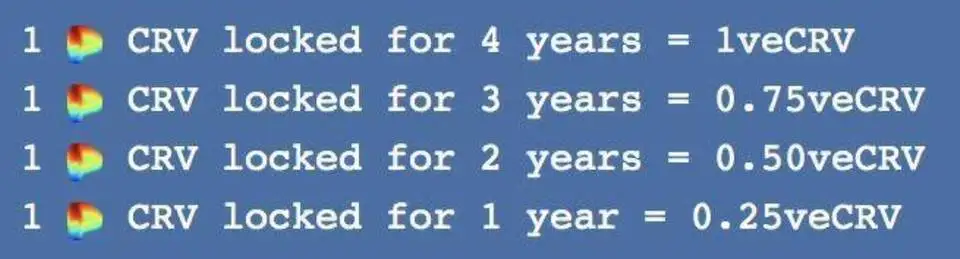

Yield Yak的策略引擎像个“市场雷达”,实时扫Yearn、Curve、Convex这些头部协议的收益数据,再结合预设的收益阈值和风险指标(比如池子深度、协议安全评分),自动切换最优策略。举个例子:当检测到Curve上USDC/USDT池的APY突然从12%涨到18%,且池子深度超过5000万美元(安全阈值),引擎会立刻触发资金迁移——把用户资产从当前的Yearn策略里赎出来,转到Curve池,自动完成质押Convex获取CRV奖励,整个过程不用用户动手。

当然,这种“全自动”也不是没有代价。策略切换太频繁可能增加滑点,极端行情下(比如LUNA崩盘那种),链上拥堵可能让迁移指令延迟,导致资金卡在高点。这也是进阶者需要注意的:工具再智能,也替代不了对市场风险的判断。

自动化复合收益:把“零花钱”变成“滚雪球”

手动复投的痛点太明显了——收益到账后,你得手动赎回、再投进去,中间可能拖几天,甚至忘了操作。Yield Yak直接把这个过程“焊死”在智能合约里:底层协议产生的收益(交易手续费、借贷利息、治理代币奖励)一到账,就自动兑换成原始资产,重新投回流动性池,实现“利滚利”。

拿它支持的Yearn策略举例:假设你存10万美元,APY 20%,手动复投可能因为操作延迟,实际年化只有18%;而Yield Yak的自动复投能做到“秒级再投入”,一年下来收益能多10%-30%。这看起来不多,但长期复利下来,5年就能差出一倍收益。

多链协同:不把鸡蛋放在“一条链”上

DeFi早已不是以太坊的独角戏,Avalanche、Polygon、Fantom这些链各有生态优势。Yield Yak early就布局了多链,现在已经支持以太坊、Polygon、Avalanche这些主流公链,还在测试Solana和Arbitrum。

它的多链不是简单“复制粘贴”策略,而是让跨链资产能“联动”——比如你在以太坊的USDC,可以通过Yield Yak的跨链策略,自动转到Avalanche上的高收益池,再把收益跨回以太坊复投。这种“多链套利”模式,让资金不会困在单一链的低收益区。不过跨链也有风险:跨链桥的安全、不同链上资产的兑换滑点,都是潜在的收益损耗点。

从工具到生态:Yield Yak的市场野心与现实挑战

Yield Yak没止步于“收益工具”,而是想搭一个“收益生态”。核心就是YAK代币——它既是治理凭证,也是生态激励的“润滑剂”。

YAK代币的玩法很清晰:用户存资产进Yield Yak,能获得YAK奖励;质押YAK可以参与治理(比如投票改策略参数、添加新协议),还能分平台收益(平台会抽5%-10%的收益分给质押者)。这种设计让用户和平台利益绑在一起:用户存的钱越多,平台收益越高,YAK的价值捕获越强;反过来,YAK价格上涨,又会吸引更多用户进来,形成正循环。

不过,YAK代币的价值捕获逻辑一直有争议。平台收益分成是否可持续?治理投票的参与度够不够高?毕竟DeFi历史上,不少“治理代币”最后成了“空气币”,关键还是看生态能否持续创造现金流。Yield Yak的优势在于它切入了“收益刚需”,但竞争也很激烈——Yearn、Convex这些老牌玩家,还有新冒出来的多链聚合器,都在抢这块市场。

从行业视角看,Yield Yak的探索其实指明了两个方向:一是工具层的“专业化分工”。早期DeFi是“协议即产品”,现在慢慢变成“工具即服务”——用户需要的不是“用哪个协议”,而是“怎么用好协议”。收益聚合器、跨链路由器、风险对冲工具这些细分赛道会越来越火。二是“智能程度”的比拼。简单的“自动复投”已经不够了,未来的聚合器可能会加机器学习,预测市场波动,甚至结合链下数据(比如宏观经济指标)调整策略。Yield Yak的动态策略引擎,其实就是往这个方向走的第一步。

结语:自动化时代,我们该依赖工具还是认知?

Yield Yak的出现,确实让DeFi收益管理从“体力活”变成了“脑力活”——不用再盯盘、算收益、手动操作,但这绝不意味着“躺赚”。动态策略背后是复杂的算法博弈,多链架构面临跨链风险,社区治理考验生态共识。

对加密行业进阶者来说,它既是提升资金效率的利器,也是一面镜子:当工具越来越智能,我们更需要理解“为什么赚”,而不只是“赚多少”。比如Yield Yak的策略切换逻辑是什么?它的风险指标怎么设定?这些底层逻辑的认知,才能帮我们判断“这个工具是否适合自己”。

毕竟,在这个快速迭代的市场里,真正的“自动化”,是让认知跟上技术的脚步。Yield Yak们正在重新定义DeFi的“赚钱效率”,但最终能走多远,还要看生态能否平衡创新与安全、收益与可持续——这不仅是Yield Yak的命题,也是整个DeFi行业的未来。