引言

2025年的加密货币版图上,监管的棋盘正被重新落子。回望两年前那场震动行业的迁徙——区块链支付巨头瑞波(Ripple)因美国监管的不确定性,将地区总部落子迪拜国际金融中心(DIFC),甚至动了迁移全球总部的念头——这不仅是一家企业的战略转身,更像一面棱镜,折射出全球加密监管差异如何撕裂行业的发展路径。当美国SEC仍在为XRP的“证券定性”与瑞波缠斗,迪拜却已为其铺开红地毯。这场“用脚投票”的背后,藏着加密企业在监管迷宫中的生存智慧,也预示着全球加密治理格局的深层变革。

一、瑞波的战略转向:从迪拜落子到总部迁徙的深层逻辑

1. 迪拜:不止是“避风港”的战略支点

2023年11月8日,瑞波在DIFC敲下地区总部的钉子,这步棋走得并不意外。对瑞波而言,迪拜不仅是地理上的“十字路口”——向东辐射南亚新兴市场,向西连接非洲资源腹地,更重要的是DIFC的监管沙盒像一块“安全垫”,让其跨境支付业务得以在明确规则下试错奔跑。比起美国监管的“雾里行车”,这里的规则手册清晰得像导航地图:加密资产分类明确,合规流程透明,甚至还有针对金融科技的税收优惠。这种确定性,正是当时被SEC诉讼缠身的瑞波最渴求的氧气。

2. 总部迁徙:一场“不得不走”的自我救赎

瑞波CEO布拉德·加林豪斯在公开信里说得直白:“美国的监管不确定性,正在把创新者逼到门外。”这话并非危言耸听。自SEC将XRP定性为“未注册证券”以来,瑞波在美国市场的日子举步维艰:交易所纷纷下架XRP,机构客户不敢签约,连普通投资者都开始犹豫。迁移总部的计划,本质上是一场“止损式进攻”——既要躲开SEC的监管火力,保住XRP的流通生命线;也要借新总部的政策红利,在中东、欧洲等新兴市场抢占地盘。这种选择,与其说是“背叛”美国,不如说是企业在生存压力下的本能反应。

二、美国监管困局:加密创新的“玻璃牢笼”?

1. SEC的“事后定性”:悬在行业头顶的达摩克利斯之剑

SEC对XRP的围剿,暴露了美国加密监管的核心矛盾:规则滞后于技术。当市场已经用XRP结算了数百万笔跨境支付,SEC突然跳出来说“这是证券”,这种“马后炮”式监管让整个行业如履薄冰。没有清晰的分类标准,企业就像在雾里开车,不知道哪条线会突然变成“红线”。更麻烦的是,这种不确定性正在形成“寒蝉效应”——初创团队不敢在美国注册,风投机构收紧钱袋,连华尔街巨头都对加密业务持观望态度。瑞波的遭遇,不过是这场监管乱局中的一个缩影。

2. 领导地位的流失:当创新者开始用脚投票

瑞波联合创始人克里斯·拉尔森的警告振聋发聩:“如果美国继续把加密企业往外推,迟早会失去金融科技的领导权。”这话并非危言耸听。就在美国忙着“堵漏洞”时,欧洲通过《加密资产市场法规》(MiCA)搭建了清晰的合规框架,新加坡用“沙盒监管”吸引了上百家加密企业,连阿联酋都喊出了“成为全球加密中心”的口号。这些地方正在形成“磁吸效应”:人才、资本、技术纷纷流向规则更友好的区域。长此以往,美国不仅可能错过加密浪潮,甚至可能失去下一代金融基础设施的制定权。

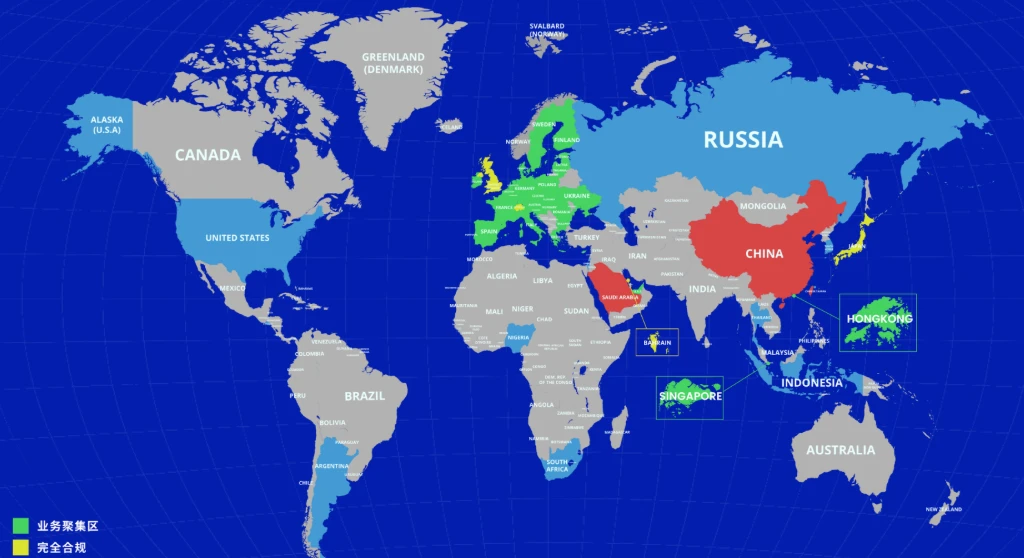

三、全球“监管绿洲”图谱:瑞波们的下一站在哪?

1. 规则透明:企业选址的“第一刚需”

瑞波的“逃生舱”名单上,英国、瑞士、新加坡、日本和阿联酋赫然在列。这些地方的共同标签是:规则透明,对加密创新张开双臂。英国FCA早就明确“XRP不是证券”,还给跨境支付技术开了“绿灯”;瑞士楚格州的“加密谷”已经聚集了200多家区块链公司,法律条文细致到智能合约的法律效力;新加坡MAS更聪明,用“沙盒”让企业先试后行,既控制风险又鼓励创新。对加密企业来说,比起低税率,这种“规则确定性”才是真正的定心丸。

2. 从“设点”到“扎根”:瑞波的全球化实战

光选对地方还不够,瑞波正在用行动证明“不是来蹭政策红利”。24个关键岗位的全球招聘计划里,伦敦的欧洲总经理要负责“搭建增长最快的客户管道”,新加坡的东南亚负责人得搞定“本地化支付网络对接”,迪拜团队则要深耕“中东石油美元的跨境结算场景”。这些动作背后,是瑞波想把新总部变成“业务发动机”的野心——不仅要合规生存,还要把RippleNet的触角真正扎进当地市场的金融血管里。

四、行业启示:监管与创新的“双人舞”该怎么跳?

1. 企业的“双向奔赴”:既要避险,更要抢滩

瑞波的迁徙,撕开了加密企业生存策略的真相:面对监管差异,单纯“躲”是没用的,得学会“趋利避害”。一方面,用多地区布局对冲单一市场的监管风险,比如在北美受打压就深耕欧洲;另一方面,主动拥抱监管友好区的政策红利,把合规优势转化为业务优势。这种“监管套利”听着像投机,实则是企业在全球化竞争中的理性选择——毕竟,活下去,才能谈创新。

2. 监管竞争:一场没有硝烟的“抢人大战”

瑞波的选择,也让全球监管层看清了一个现实:加密企业正在用脚投票,监管政策本身就是一种“招商工具”。有的地方选择“筑墙”,用严格监管防范风险;有的地方选择“修路”,用开放政策吸引创新。这种差异正在催生“监管洼地”效应——企业、资本、人才向规则更友好的区域集聚,形成产业集群。未来,这种监管竞争可能会更激烈,但最终受益的或许是整个行业:当各国开始比拼“谁的规则更懂创新”,全球加密治理框架才能真正成熟。

3. 给美国的一记警钟:创新与监管的平衡术

拉尔森对SEC的批评,其实点出了监管的核心命题:不是要不要管,而是怎么管。加密货币不是传统金融,用老一套“有罪推定”的监管思路,只会把创新逼到海外。美国若想保住金融领导地位,得学会在“防风险”和“促创新”之间找平衡——比如尽快出台加密资产分类标准,给企业明确的合规指引,甚至像欧洲那样搞“监管沙盒”试点。毕竟,留住创新者,比守住旧规则更重要。

总结

瑞波的迁址风波,与其说是一家公司的“离家出走”,不如说是加密行业发展到一定阶段的必然产物。当技术创新撞上制度约束,企业的每一次战略调整,都是对监管环境的无声投票。短期看,监管差异还会让加密企业继续“用脚选择”;但长期看,全球监管终将走向协调——毕竟,加密货币的全球化特性,容不下碎片化的规则。对美国而言,这是挑战也是机会:调整监管思路,或许还能赢回创新者;对其他国家来说,如何把“监管优势”转化为“产业优势”,考验着政策智慧。而对整个行业,瑞波的故事像一面镜子:在监管与创新的博弈中,活下去的关键,永远是看懂规则,然后跳出最适合自己的舞步。