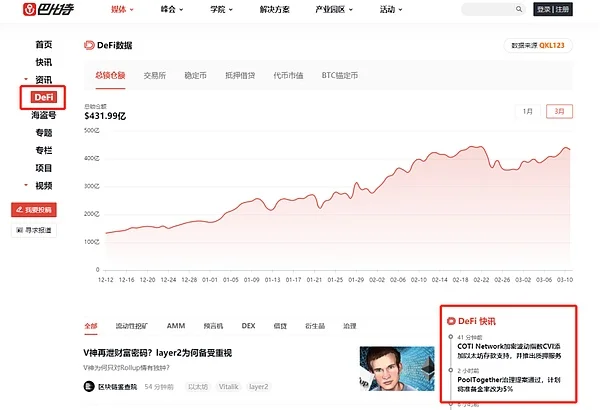

DeFi空投作为用户参与生态的奖励机制,近年来已成为吸引和激励用户深度探索去中心化金融的重要手段。项目方通过向符合条件的地址发放代币,不仅提升了协议的活跃度,也增强了社区粘性。随着行业的发展,空投获取门槛逐步从简单的链上交互演进至更高阶的行为要求,例如参与协议治理、流动性提供甚至慈善捐赠等。这一趋势反映出项目方对用户长期价值的关注,同时也推动了用户在DeFi生态中的角色由被动参与者向主动治理者的转变。本文旨在探讨治理行为与空投获取之间的内在关联,分析为何治理参与正成为新空投策略的核心指标,并为有意提升自身链上贡献度的用户提供实践路径与风险提示。

DeFi空投门槛的演变与治理权重提升

早期空投交互条件(如简单合约交互)

在DeFi发展的初期阶段,项目方通常采用较为宽松的空投策略,以吸引用户快速参与生态建设。典型的空投条件包括简单的链上交互行为,例如调用协议的核心智能合约、提供流动性或完成测试网任务等。这些操作技术门槛较低,使得大量用户能够轻松获取代币奖励,从而迅速积累初始用户群体。

然而,随着DeFi市场的成熟和竞争加剧,这种“广撒网”式的分发机制逐渐暴露出问题,例如空投集中于机器人账户、多地址刷量行为以及缺乏长期用户粘性等问题。因此,项目方开始调整空投策略,将重点转向筛选真正有意愿参与生态治理和价值贡献的用户。

当前趋势:治理参与、捐赠等深度行为成为核心指标

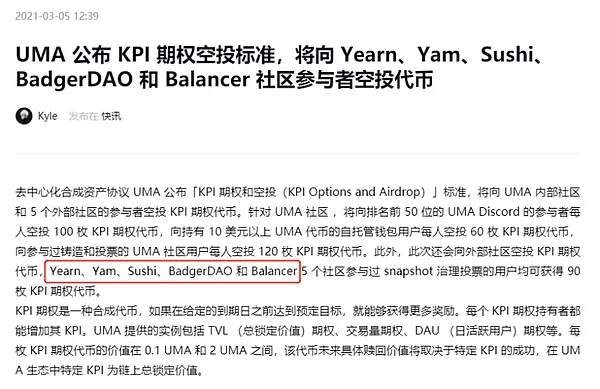

当前,越来越多的新项目将治理参与作为衡量用户价值的重要维度之一。具体而言,持有治理代币并实际参与提案投票、提交治理建议或进行生态捐赠的行为,正在被纳入空投资格评估体系。这类行为不仅体现了用户对项目的理解与认同,也增强了其对协议未来发展方向的责任感。

此外,一些项目还通过分析历史链上数据,识别曾参与其他主流协议治理的地址,并将其标记为高价值用户,优先给予空投激励。这种做法旨在构建一个更具责任感和活跃度的治理社区。

新项目为何偏好治理参与者画像分析

新项目倾向于将治理参与者作为目标空投对象,主要基于以下几点考量:首先,治理参与者通常具备较高的链上活动素养,熟悉DeFi工具和治理流程;其次,他们更有可能持续关注项目发展,而非短期套利者;最后,这类用户往往具备跨生态参与能力,有助于项目在多个链上建立影响力。因此,治理行为不仅是空投资格的筛选标准,更是项目方构建高质量用户基础的重要手段。

参与协议治理的具体操作指南

获取治理信息的渠道(媒体追踪与社区监测)

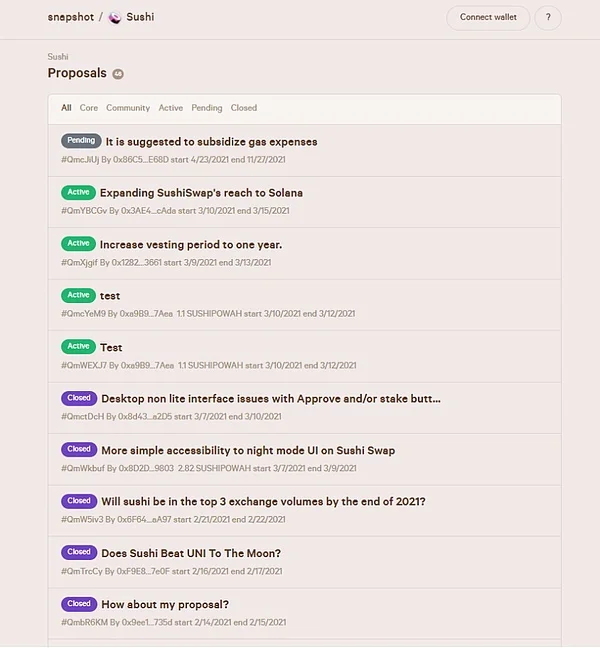

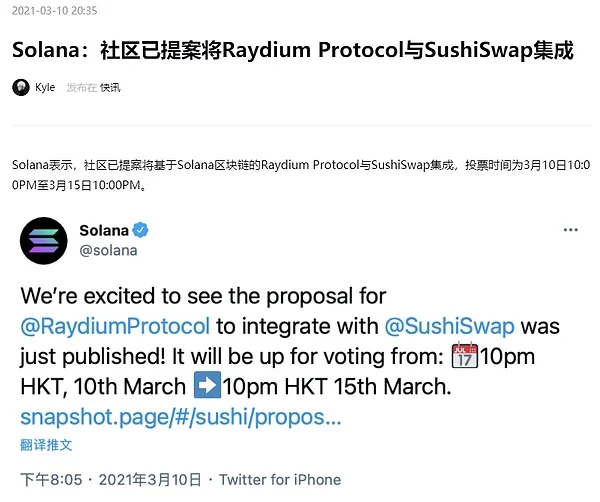

参与DeFi协议治理的第一步是获取及时、准确的治理信息。主流区块链媒体如金色财经、CoinMarketCap等通常会发布项目提案、投票时间及关键节点的更新动态。此外,官方论坛、Discord和Telegram社区也是获取第一手信息的重要来源。用户应定期关注项目方公告,并加入核心社区以掌握治理动向。例如,Sushi的治理提案会在其官方文档和Snapshot页面同步更新,确保参与者能及时了解投票窗口期和提案内容。

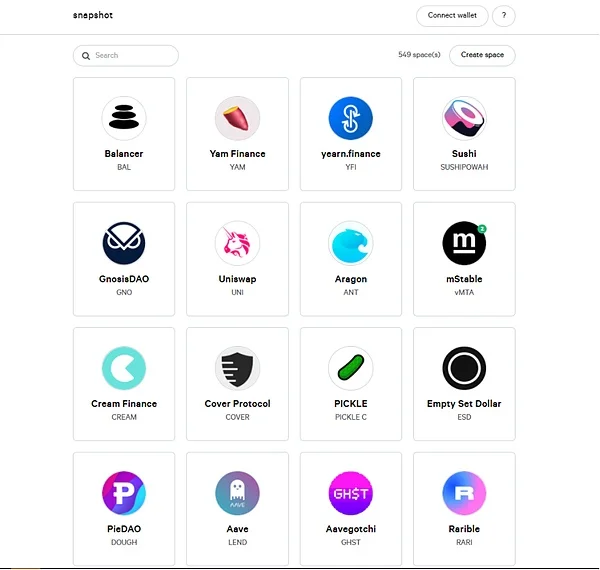

治理聚合平台Snapshot的操作流程解析

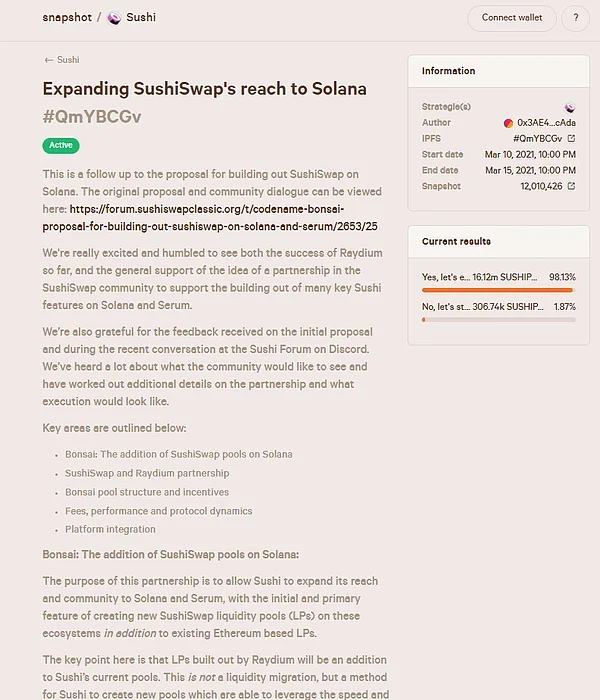

Snapshot作为去中心化治理聚合平台,已成为多数DeFi项目的治理基础设施。用户无需支付Gas费即可通过签名验证的方式进行投票。访问https://snapshot.org/#/ 后,选择目标项目(如Sushi),进入提案列表页可查看所有提案状态(Active、Pending、Closed)。

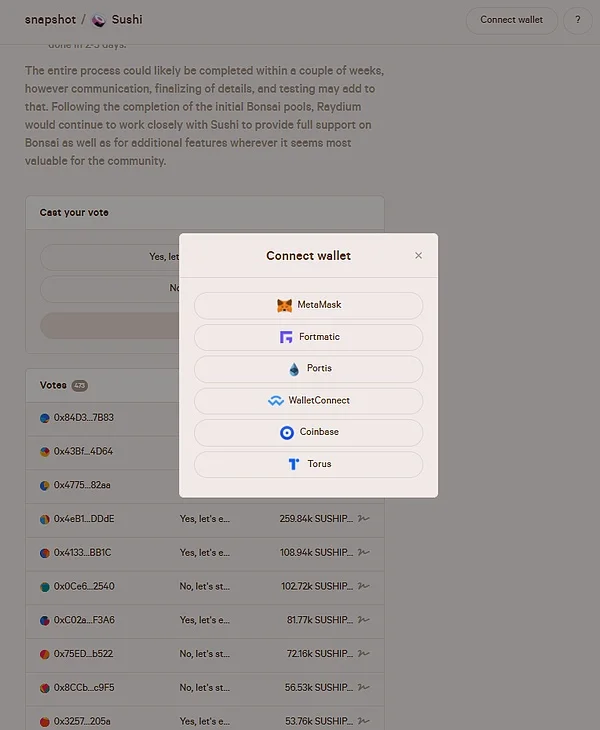

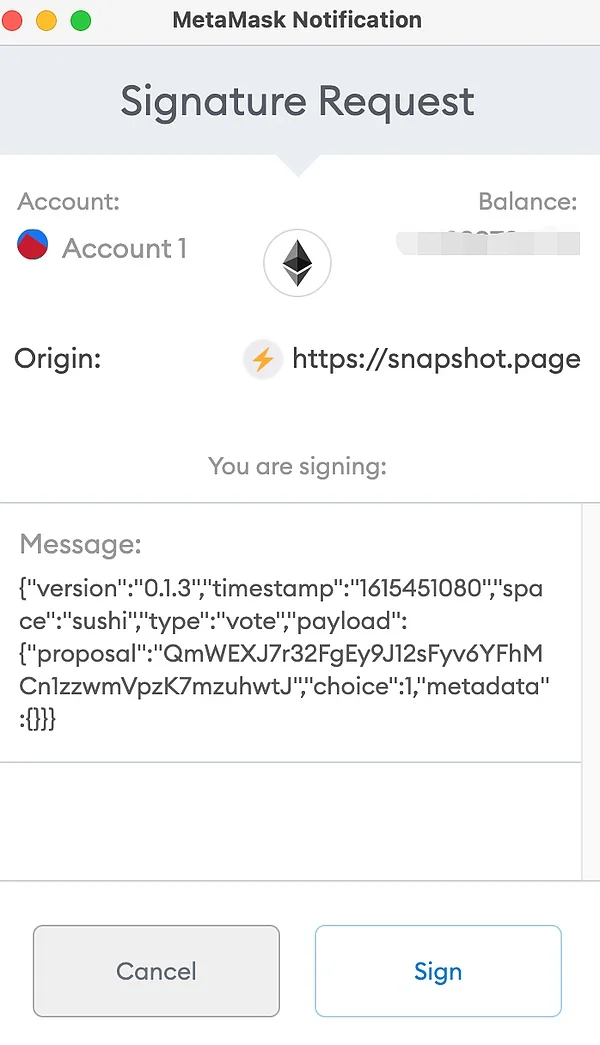

点击具体提案后,系统将展示详细描述、投票选项及截止时间。连接钱包(如MetaMask)并确认身份后,用户可根据自身判断选择“赞成”、“反对”或“弃权”,完成签名即完成投票。

以Sushi为例的完整投票实践步骤拆解

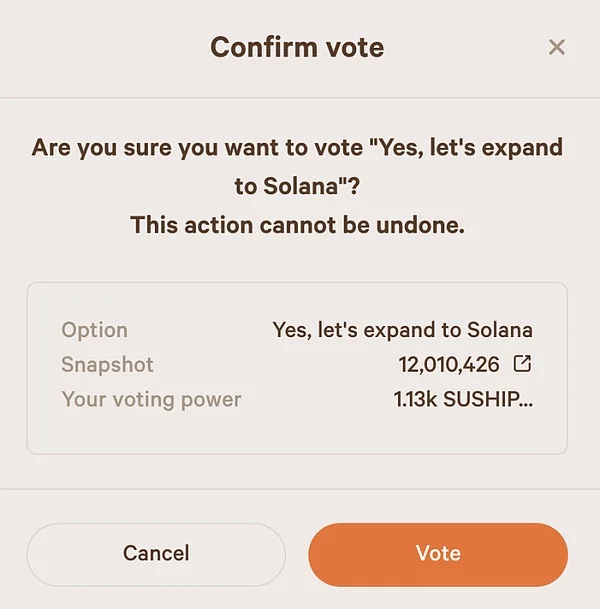

以Sushi的治理流程为例,用户需先持有xSUSHI或SLP代币以获得投票权。进入Snapshot页面后,选择Sushi项目并浏览当前提案。

阅读提案内容后,若决定投票,需连接支持的钱包工具。

确认投票选项并完成链下签名。

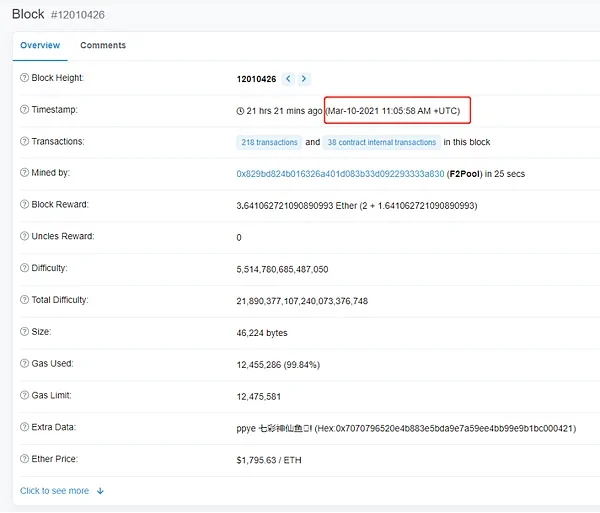

投票资格基于区块快照时间点的资产持有情况,因此必须在快照前完成质押或持有操作。

投票结果将在区块快照完成后生效,用户可在“Votes”栏查看历史记录。

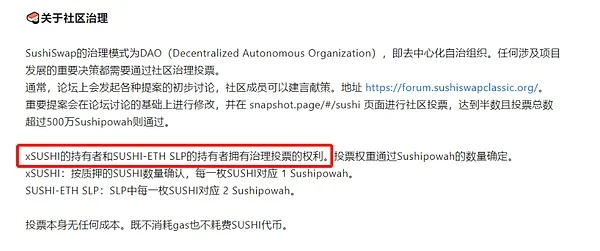

治理权限获取条件(如xSUSHI/SLP质押机制)

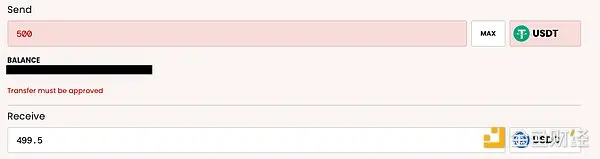

治理权限通常与代币持有结构挂钩。以Sushi为例,用户可通过两种方式获得投票权:一是将SUSHI代币转换为xSUSHI(锁仓凭证),二是持有Sushi LP代币(SLP)。xSUSHI采用线性释放机制,增强长期治理参与意愿;而SLP则代表流动性提供者对资金池的贡献度。两者均按比例赋予用户投票权重,确保治理权力与生态贡献相匹配。这种机制不仅提升了治理公平性,也增强了用户对协议的忠诚度。

治理行为对空投获取的多维影响

在当前DeFi生态中,参与协议治理不仅体现了用户对项目的深度投入,也逐渐成为项目方识别高价值用户的重要依据。治理地址因其活跃度和长期参与性,往往被标记为优先空投对象。这种机制背后的核心逻辑在于:治理参与者通常具备更高的技术理解力与生态忠诚度,能够为新项目带来稳定的社区基础和治理支持。

进一步观察可以发现,跨链治理行为正在形成一种“多链信用背书”效应。例如,一个地址若在以太坊生态中的多个头部协议(如Sushi、Balancer等)持续参与治理,其在其他链上(如Polygon或Arbitrum)的新项目空投中也可能获得额外权重。这表明,项目方倾向于将治理参与视为一种可迁移的信任凭证,从而提升空投分配的有效性和精准度。

此外,长期治理积累与偶然空投机遇之间存在显著关联。一方面,持续参与治理有助于建立稳定的行为轨迹,提高被纳入空投白名单的概率;另一方面,某些空投事件仍具有随机性,但治理历史作为筛选条件之一,能有效放大这类偶然机会的实际命中率。因此,治理不仅是参与生态建设的责任体现,更是构建个人DeFi信誉资产的重要路径。

风险提示与未来趋势展望

在参与DeFi治理以获取空投的过程中,用户需保持独立判断能力,避免盲目逐利。治理决策本质上是对协议发展方向的投票,其影响远超短期经济回报,应基于对提案内容及其对生态长期价值的理解进行理性选择。

与此同时,参与者需权衡空投预期与真实价值主张之间的关系。过度追求空投可能导致治理行为偏离项目初衷,甚至助长投机风气,不利于去中心化治理机制的健康发展。

从机制演进角度看,DeFi治理代币的分配方式正逐步优化,旨在提升治理质量与公平性。例如,引入时间加权投票权重、多链治理积分等机制,以识别真正具备治理意愿和能力的用户,减少“空投猎人”对治理过程的干扰。这一趋势表明,未来的治理代币分配将更注重深度参与与长期承诺,而非单纯的交互行为或短期激励。