在区块链生态系统中,治理代币扮演着独特的角色。它不仅是项目方赋予社区参与决策权的工具,更是一种潜在的价值捕获载体。相较于交易费用捕获型代币,如ETH用于支付Gas费、Kyber通过代币销毁机制实现价值回馈,治理代币的价值逻辑更为隐性且复杂。市场往往更容易量化和接受费用捕获带来的收益预期,而对治理权本身所蕴含的战略价值缺乏充分认知,这种偏差导致治理代币在估值体系中长期处于被低估状态。

治理代币的价值捕获双重属性

DeFi治理代币的核心价值不仅体现在其费用捕获机制上,更深层次地嵌入于治理权的动态博弈之中。以MakerDAO的MKR代币为例,其费用捕获机制通过稳定费(Stability Fee)实现,用户在生成DAI时需支付一定比例的MKR作为系统费用,随后该部分代币被销毁,从而形成通缩效应。这种机制直接关联到系统的使用频率和资产锁定规模(TVL),进而影响代币的供需结构。

然而,治理权本身所蕴含的价值往往更具战略意义。MKR持有者不仅参与风险参数调整、抵押品类型审批等关键决策,还在极端事件中扮演决定性角色。例如,在链分叉或治理攻击场景下,MKR投票权可能直接影响协议存续与发展方向。因此,治理权的定价并非静态,而是随着系统安全需求、外部威胁强度及治理博弈复杂度动态变化。

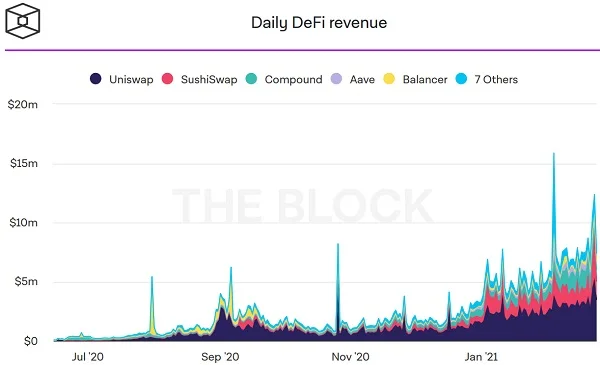

进一步观察可以发现,资产锁定规模与治理需求之间存在显著的正相关关系。当DeFi协议管理的资产从数亿美元增长至数百亿美元时,任何治理决策的影响力都将指数级放大。此时,各方势力为确保自身利益,将加大对治理代币的争夺力度,推动其溢价上升。这种机制使得治理代币不仅是功能型资产,更是战略性资源,其价值构成中治理博弈权重将持续提升。

治理博弈溢价的形成机制

1. 锁定资产规模扩张引发的决策权争夺

随着DeFi协议锁定资产规模(TVL)的持续增长,治理代币所承载的决策权重显著上升。在低资产规模阶段,治理更多体现为日常参数调整和风险控制,但当系统管理的资产达到数百亿甚至上千亿美元时,治理行为将直接影响整个生态系统的稳定性和利益分配格局。这种高价值治理场景催生了对决策权的激烈争夺,不同利益相关方(如机构投资者、协议开发者、流动性提供者等)倾向于通过增持治理代币来增强话语权,从而推动代币需求上升并形成溢价。

2. MakerDAO案例:1000亿美元资产下的治理博弈推演

以MakerDAO为例,假设其抵押资产总值达到1000亿美元,DAI发行量达400亿美元,任何关于稳定费率、抵押品类型或清算阈值的调整都将牵动市场神经。若社区内部出现分歧,例如是否引入高波动性资产作为抵押品,或将稳定费率大幅下调以刺激借贷需求,不同派系可能通过大量购入MKR代币以争取投票优势。这种博弈不仅体现在政策方向之争,更涉及对协议未来主导权的争夺,进而放大治理代币的战略价值。

3. 多方势力均衡下的代币需求激增模型

在多方势力相互制衡的治理结构中,任何单一力量试图取得绝对控制权的行为都会引发其他参与者的反制反应。这种“防御性增持”机制导致治理代币的需求呈现非线性增长。例如,在某一提案即将通过之际,反对派可能迅速在市场上收购大量代币以扭转投票结果,从而短期内推高代币价格。该模型揭示了治理博弈不仅是策略层面的较量,更是市场供需关系变化的重要驱动因素,进一步强化了治理代币的价值捕获能力。

极端事件驱动的价值波动

公链分叉场景下的DeFi协议选择权价值

在区块链生态系统中,公链硬分叉是一种常见的治理冲突表现形式。当底层网络出现重大分歧时,不同利益相关方可能推动形成两条独立的链。在此过程中,DeFi协议的选择成为决定哪条链具备实际经济价值的关键因素。由于DeFi项目通常承载着大量锁定资产,其部署方向直接影响市场对分叉链的认可度。因此,在分叉事件发生前,各派势力可能会通过治理机制争夺协议控制权,从而提升治理代币的需求和溢价空间。

MakerDAO治理权对链分叉结果的决定性影响

作为DeFi生态的核心基础设施之一,MakerDAO在以太坊上的影响力尤为突出。一旦以太坊发生重大分叉事件,MakerDAO的治理决策将直接决定DAI稳定币的归属链,进而影响整个DeFi系统的运行路径。这种“事实标准”的确立能力使得MKR代币在极端事件下具有显著的战略价值。为争取对关键DeFi协议的控制权,参与方可能大规模购入MKR代币以影响投票结果,导致短期内治理代币价格剧烈波动。这种博弈本质上是对未来链上金融秩序主导权的争夺。

闪贷攻击与防御策略引发的代币流动性变化

随着DeFi可组合性的增强,攻击者利用闪贷机制实施低成本治理攻击的风险上升。例如,攻击者可通过临时获取大量治理代币来操控投票结果,从而实现恶意升级或资金转移。为应对这一威胁,部分MKR持有者曾采取防御性措施,如从Uniswap等自动做市商池中撤出代币,以提高攻击成本。此类行为虽短期减少了市场流通量,但也反映出治理安全与代币流动性的深层关联。随着治理机制的持续优化(如引入延迟投票周期),治理攻击的可行性逐步降低,但其潜在风险仍将持续影响市场对治理代币的需求结构和价格波动。

治理安全与代币价值的共生关系

在去中心化金融(DeFi)生态系统中,治理安全是协议稳定运行的核心保障。治理攻击成本与防御机制之间的动态平衡,直接影响着治理代币的价值捕获能力。攻击者若试图通过大量购入治理代币来操控决策流程,将显著推高代币需求和市场价格;而协议方则通过引入延迟投票、模块化升级等机制提升防御能力,从而增强治理代币的安全溢价。

以MakerDAO为例,MKR代币持有人曾在2020年闪贷攻击事件后采取“防御性撤单”策略,主动从Uniswap流动性池中撤出大量MKR代币,以防止攻击者通过闪贷获取临时多数投票权。这一行为短期内加剧了MKR的稀缺性,提升了治理门槛,也反映出市场对治理安全的高度敏感。随后,Maker团队引入24小时延迟周期及封装式代码部署机制,进一步提高了系统抗攻击能力。

更深层次来看,协议设定的安全阈值与治理代币市值之间存在强相关性。为抵御潜在攻击,治理代币需维持足够高的市值规模,以确保攻击成本远超可能获得的收益。当锁定资产规模(TVL)持续增长时,治理代币的市值必须同步提升,才能维持相应的安全边际。这种共生关系决定了治理代币不仅是决策权的载体,更是协议安全性的经济支撑。