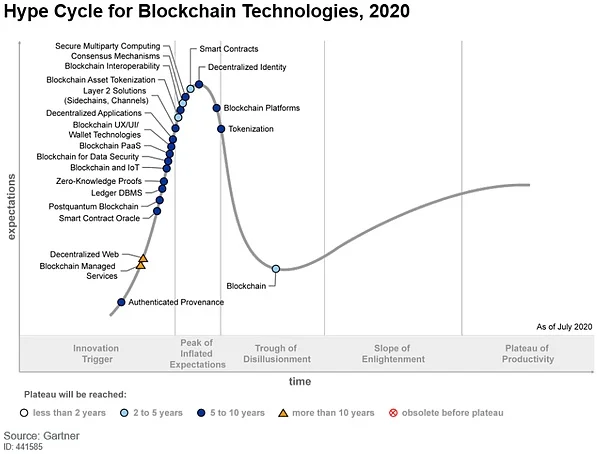

NFT作为区块链技术的重要分支,近年来在DeFi热潮的推动下逐步进入公众视野。其核心价值在于将现实世界和数字世界的资产通过通证化方式进行确权与流通,为资产的可编程性和流动性提供了新的可能性。然而,尽管NFT在游戏、艺术品和金融票据等领域展现出一定的应用潜力,其距离真正意义上的大众化仍存在显著障碍。一方面,当前市场对NFT的认知仍局限于“不可分割”“唯一性”等表层特征,缺乏对其底层技术逻辑与商业价值的系统理解;另一方面,NFT的广泛采用受限于交易基础设施不完善、定价机制缺失以及应用场景落地困难等问题。本文将围绕NFT的技术本质、市场现状、认知误区及商业化路径展开深入探讨,剖析其在技术逻辑与商业价值之间的张力,并试图揭示NFT走向主流化的关键突破口。

NFT的技术本质与通证化逻辑

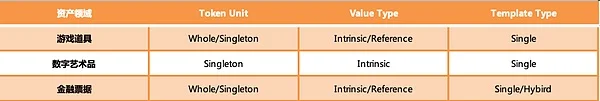

NFT作为通证化技术的重要载体,其核心特性在于不可分割性与唯一性。每个NFT代表一种独特的数字资产,具备独立的标识符和元数据,使其在区块链上能够被精确识别和追踪。这种非同质化属性使得NFT适用于表示诸如艺术品、虚拟地产、游戏道具等具有独特价值的资产,突破了传统同质化代币(如ERC20)在资产表达上的局限。

从技术标准来看,ERC721与ERC20存在显著差异。ERC20定义的是可互换、可分割的代币单位,适用于货币类或权益类资产;而ERC721则通过智能合约实现对单个资产的独立管理,确保每项资产的归属与流转记录透明且不可篡改。此外,ERC721支持更复杂的元数据结构,为资产附加描述信息和行为逻辑,增强了数字资产的表现力与功能性。

区块链作为通证流通的基础设施,为NFT提供了去中心化的账本机制和可信执行环境。通过分布式账本技术,NFT的所有权变更、交易历史和流通路径均可被公开验证,从而构建起一个高效、透明的资产交换网络。这一底层架构不仅保障了NFT的价值传递安全性,也为未来多层级的资产证券化和金融创新奠定了基础。

NFT市场的现状与价值争议

1. 游戏道具与收藏品市场的泡沫化现象

当前NFT市场主要集中在游戏道具和数字收藏品领域,但其发展呈现出明显的泡沫化特征。以CryptoKitties和Decentraland为代表的早期项目曾在短期内引发交易热潮,但随后市场热度迅速回落,反映出这些资产缺乏持续的价值支撑。链上数据显示,多数NFT的交易频次低、流动性差,且价格波动剧烈,更多体现为投机行为而非真实使用需求。这种“郁金香狂热”式的市场结构使得NFT在大众认知中仍停留在炒作阶段,难以形成稳定的商业闭环。

2. 链上原生资产 vs 现实映射资产的优劣对比

从资产来源来看,NFT可分为链上原生资产(如虚拟土地、加密猫等)与现实世界映射资产(如艺术品、金融票据等)。链上原生资产具备天然的可编程性和高流通性,适合区块链环境下的快速交易与确权;而现实资产的数字化则面临确权成本高、法律合规复杂等问题。尽管后者理论上更具商业潜力,但在现阶段技术与市场成熟度不足的情况下,落地难度较大。相较而言,链上原生资产更易实现商业化探索,但也更容易陷入过度炒作的陷阱。

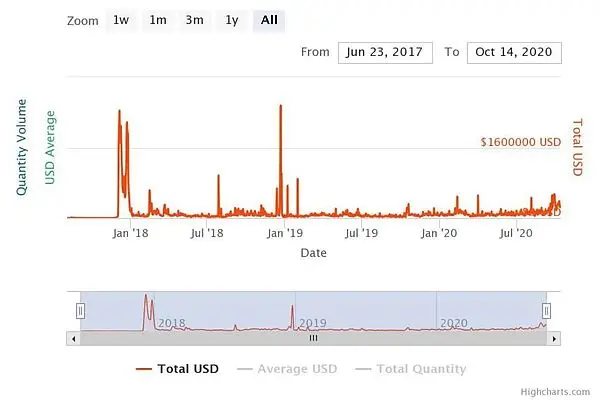

3. Decentraland与CryptoKitties的交易数据分析

回顾历史数据,CryptoKitties在2018年初曾带动以太坊网络拥堵,单日交易额一度突破百万美元,但随后迅速冷却;Decentraland虽在交易总量上接近前者,但整体活跃度仍偏低,用户参与集中于少数高价资产。这表明当前NFT市场尚未建立可持续的价值发现机制,用户行为高度依赖热点事件驱动,缺乏稳定的投资逻辑与定价标准。

行业认知误区与技术应用瓶颈

1. 游戏领域商业化受阻的三大原因

NFT在游戏领域的应用曾因CryptoKitties等项目的短期热度引发关注,但整体商业化进程仍面临显著障碍。首先,游戏体验不足是核心问题之一。当前多数区块链游戏在玩法设计、画面质量及用户交互方面难以媲美传统3A级作品,导致玩家留存率低。其次,资产流动性受限。由于缺乏统一的价值衡量标准和二级市场深度,游戏内NFT道具交易频次偏低,难以形成持续活跃的经济生态。最后,用户基数有限。区块链钱包门槛高、操作复杂,阻碍了主流游戏玩家的进入,进一步限制了市场规模。

2. 艺术品价值认定机制缺失问题

NFT艺术品市场虽具创新性,但其价值评估体系尚未成熟。一方面,稀缺性不等于价值。许多所谓“独一无二”的数字艺术品缺乏艺术史或文化背景支撑,仅依赖限量发行或炒作推动价格,存在较大泡沫风险。另一方面,版权归属模糊。尽管NFT可记录所有权信息,但其本身并不天然代表知识产权,导致创作者权益保护难度加大。此外,交易平台缺乏权威评级机制,使得买家难以判断作品的真实价值,加剧了市场的非理性波动。

3. 供应链溯源场景的技术适配性分析

尽管NFT理论上可用于商品溯源,但在实际应用中面临多重挑战。首先,数据上链的真实性难以保障。NFT仅能确保证书信息不可篡改,却无法验证原始数据是否准确,需依赖可信的第三方机构背书。其次,跨链协作成本高昂。供应链涉及多个参与方,若采用不同区块链系统,数据互通将带来额外的技术与运营负担。最后,业务需求与技术能力错配。许多企业对溯源的实际诉求较低,而现有NFT平台功能复杂、部署成本高,导致技术落地难以匹配市场需求。

NFT商业化的未来突破口

1. 金融票据通证化的潜在市场规模

NFT的核心特性在于其不可替代性和信息承载能力,这使其成为金融票据通证化的理想载体。传统金融体系中,诸如债券、保单、信用凭证等资产通常具有唯一性与复杂性,难以通过同质化代币(如ERC-20)有效表示。而NFT能够将这些资产的权属、期限、收益结构等关键信息编码进通证本身,实现链上确权与流转。据国际清算银行(BIS)估算,全球非标准化金融票据市场价值超过数十万亿美元,若其中部分资产实现通证化,将为NFT市场带来巨大的增量空间。

2. 去中心化保险与衍生品的创新空间

在DeFi生态逐步完善的背景下,NFT为去中心化保险和衍生品提供了新的表达形式。例如,NFT可用于代表特定风险敞口的保险合约,或作为期权、掉期等衍生工具的基础资产。这种模式不仅提升了金融产品的可组合性,也增强了透明度与执行效率。尽管目前相关项目仍处于实验阶段,但随着链上风险管理需求的增长,NFT在该领域的应用有望形成独立赛道。

3. 构建定价机制与交易基础设施的必要性

NFT要真正实现金融化,必须建立有效的价格发现机制与流动性支持系统。当前NFT市场缺乏统一估值标准,导致资产定价高度依赖主观判断,限制了二级市场活跃度。因此,发展基于算法的动态定价模型、引入做市激励机制,并构建跨链资产交易平台,是推动NFT走向主流金融应用的关键步骤。

结论:NFT走向主流的双重路径

NFT要真正走向主流,必须在技术和市场两个层面实现突破。技术上,核心挑战在于如何精准映射现实资产价值并确保链上数据可信度。当前多数NFT仍依赖链上原生虚拟资产,而缺乏对现实世界资产的有效锚定机制,这限制了其广泛适用性。市场上,NFT需要构建可持续的炒作机制以提升流动性与用户参与度。历史数据显示,NFT交易热潮多为短期投机行为,缺乏稳定的价值增长模型。未来,随着Web3生态的发展,NFT有望与去中心化身份、DAO治理及数字资产金融化深度融合,形成更具扩展性的价值网络。这种协同进化将推动NFT从边缘实验走向主流应用,成为数字经济时代的重要基础设施。