引言

当我们谈论DeFi的下一个增长点时,流动性始终是绕不开的核心议题。LiquiDeFi作为近年来备受关注的去中心化流动性协议,正试图在这片红海市场中开辟新路径。对于加密行业的进阶者而言,它既带来了技术迭代的兴奋感,也伴随着创新必然的不确定性。今天,我们就来深入拆解这个项目的核心逻辑、潜在价值与现实挑战。

协议架构:在熟悉与创新间找平衡

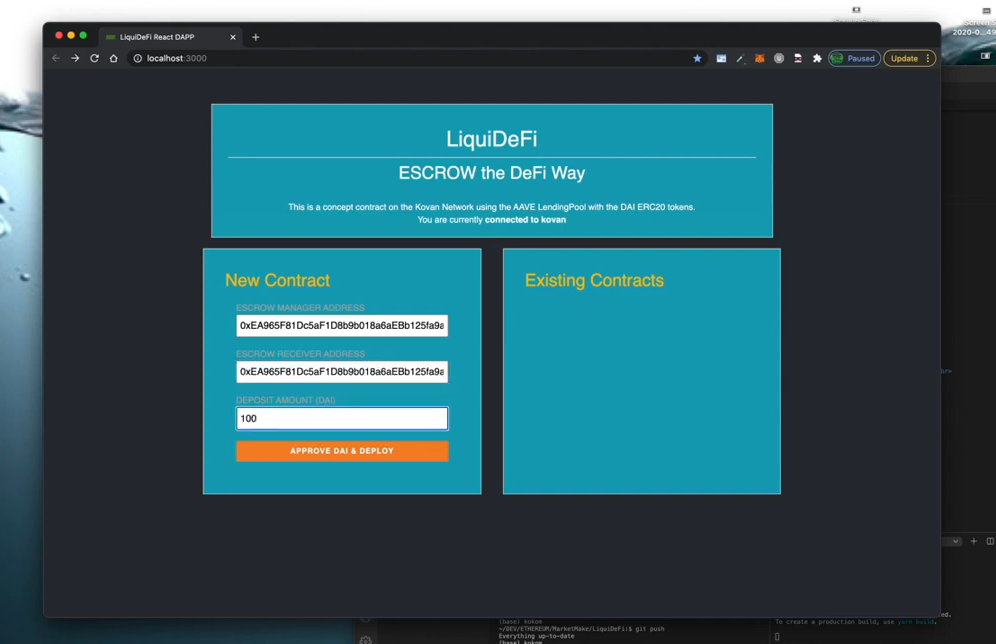

LiquiDeFi的底层设计延续了DeFi领域的模块化思路,但在几个关键节点做了差异化尝试。最引人注目的是其「动态做市商机制」——不同于传统AMM固定费率的模式,它引入了基于市场波动的费率调节算法。简单说,当某个交易对出现极端行情时,协议会自动提高滑点以保护流动性提供者,这种「自适应调节」的思路在理论上确实能缓解无常损失问题。

不过实际操作中,这套机制的复杂度也随之上升。你可能会问,算法如何精准判断「极端行情」的阈值?开发者在白皮书里给出了基于波动率的量化模型,但市场的突发性往往超出模型预期。这让我想起去年某头部协议因参数设置僵化导致的流动性出逃事件,LiquiDeFi能否避免重蹈覆辙,还需要时间验证。

生态定位:差异化突围的可能性

当前DeFi市场早已不是早期野蛮生长的阶段,头部效应明显。LiquiDeFi选择从「跨链流动性聚合」切入,试图打通多条公链的资金池。这个方向本身是明智的——多链并存已成行业共识,而流动性碎片化正是用户最大痛点之一。

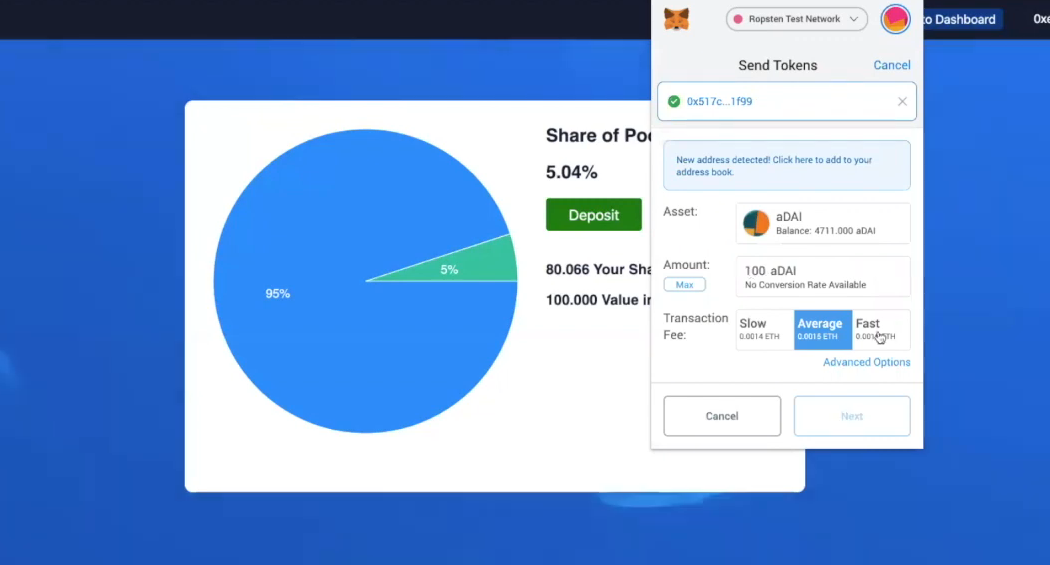

它的创新点在于引入了「流动性挖矿+质押分红」的双重激励模型。用户不仅可以通过提供流动性获得代币奖励,还能将治理代币质押给协议,参与节点验证并分享交易手续费。这种「双轮驱动」设计确实提升了用户粘性,但也带来了新问题:代币经济模型是否可持续?过度依赖激励是否会导致「挖提卖」的短期行为?团队在社区治理中提到将逐步降低通胀率,转而依靠实际手续费支撑价值,这个转型过程能否平稳过渡,直接关系到项目的长期生命力。

风险与挑战:审慎乐观的现实考量

聊了这么多创新点,我们必须清醒看到LiquiDeFi面临的现实挑战。首当其冲的是智能合约安全——去年整个DeFi行业因合约漏洞造成的损失超过10亿美元,任何新协议都绕不开这个坎。LiquiDeFi虽然通过了两家知名审计公司的检测,但历史经验告诉我们,审计并非万能保险。

其次是监管不确定性。随着全球对加密资产的监管框架逐渐清晰,去中心化协议的合规边界也在模糊。LiquiDeFi的跨链特性可能使其面临多国监管的叠加影响,团队在路线图中提到将建立「合规防火墙」,但具体如何落地,细节尚未公开。

最根本的还是用户习惯的改变。已经习惯了Uniswap、Curve等成熟平台的用户,为什么要迁移到一个新协议?除了更高的收益率,LiquiDeFi还需要构建独特的生态壁垒,比如与新兴公链的深度合作、创新金融产品的快速迭代等。

结语:在探索中前行

站在行业进阶者的视角,LiquiDeFi的尝试值得肯定。它没有盲目追逐热点,而是针对现有DeFi体系的真实痛点提出解决方案。动态费率机制、跨链聚合、双激励模型,这些创新点背后是团队对行业的深刻理解。

但我们也要保持冷静——DeFi的发展从来不是一蹴而就的。从概念到落地,从理想模型到市场验证,中间隔着无数细节的打磨。对于LiquiDeFi而言,接下来6-12个月的生态建设、社区运营和安全考验,将真正决定它能否从「潜力新星」成长为「行业支柱」。

或许,这就是加密世界的魅力所在:永远有新的探索者,在不确定性中寻找确定性,在风险与机遇的平衡中,推动这个行业一点点向前。