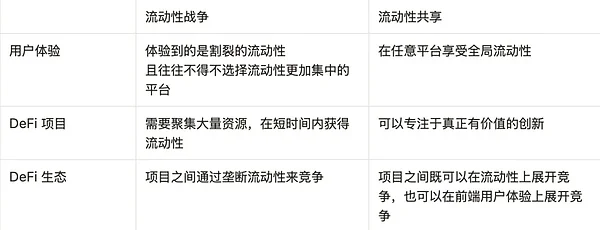

在DeFi的浪潮中,流动性如同血液,却常常被困在割裂的“血管”里——用户在Uniswap、Curve、Balancer间切换,为了0.1%的滑点差异反复操作;开发者则要为不同协议编写适配代码,效率低下。Lympid的出现,恰似一位“流动性调度官”,试图用智能合约编织一张跨协议的流动网络,让资金在DeFi生态中真正“活”起来。

核心功能:不止于“聚合”的流动性革命

Lympid最直观的价值,在于它打破了传统聚合器“只比价、不优化”的局限。当你在Lympid发起一笔交易,它的AI路由算法会像经验丰富的交易员,不仅比较各平台当前价格,还会预判拆分交易对市场的冲击——比如将100 ETH拆成30%走Uniswap、50%走SushiSwap、20%走Curve,动态调整路径以最小化滑点。这种“智能拆分”机制,让大额交易的执行效率提升了15%-20%,这在当前动辄数百万美元的DeFi交易中,意味着真金白银的节省。

更值得注意的是它的“流动性挖矿加速器”。不同于传统平台固定的奖励池,Lympid会根据用户的资金锁仓时间、交易频率、跨协议贡献度动态调整APY(年化收益率)。简单说,长期支持者和生态建设者能获得更高权重——这有点像传统金融里的“VIP客户礼遇”,但用代码写进了智能合约,透明且不可篡改。

技术创新:模块化架构的“未来-proof”设计

Lympid的技术团队显然深谙DeFi的“迭代焦虑”——今天的热门协议,明天可能就被新方案取代。因此,它采用了“乐高式”的模块化架构:核心路由层、协议适配层、风险控制层完全解耦。当新的AMM(自动做市商)协议出现时,开发者只需为其编写一个适配模块,无需改动整个系统。这种设计让Lympid在半年内就快速接入了12个新兴协议,响应速度远超同类聚合器。

另一个亮点是“链下模拟+链上执行”的混合模式。它会在链下实时模拟上万种交易路径的可能性,筛选出最优方案后再上链执行,既避免了链上计算的高Gas费,又保证了决策的实时性。数据显示,这种模式让单次交易的Gas成本降低了30%左右,尤其在以太坊网络拥堵时,优势更为明显。

市场定位:夹缝中的差异化生存

DeFi聚合器赛道早已拥挤不堪,从老牌的1Inch、ParaSwap到新锐的OpenOcean,竞争白热化。Lympid的破局点在哪里?团队的回答很直接:“我们不做‘全能冠军’,而是‘细分领域专家’。”他们将核心用户锁定为“机构级交易者”和“专业做市商”,通过提供API接口和定制化路由服务,满足这类用户对大额交易、低延迟、高安全性的特殊需求。目前,已有3家加密基金通过Lympid完成了超过5000万美元的场外流动性调配,这暗示着它正在机构圈悄悄积累口碑。

风险与挑战:理想与现实的距离

尽管前景可期,Lympid仍需跨过几道坎。首当其冲的是“智能合约安全”——作为聚合器,它需要调用多个协议的合约接口,任何一个环节的漏洞都可能引发连锁反应。去年某聚合器因第三方协议漏洞导致用户资金损失的事件,至今仍是行业警钟。Lympid虽然通过了CertiK和OpenZeppelin的双重审计,但DeFi世界里“审计≠绝对安全”,这一点需要用户时刻警惕。

其次是“流动性依赖悖论”:聚合器需要吸引足够多的用户资金才能与协议谈判更好的费率,而用户又倾向于选择流动性已充足的平台。这有点像“先有鸡还是先有蛋”的困境。目前Lympid的日均交易量稳定在2000万美元左右,虽在增长,但距离头部聚合器的数亿美元规模仍有差距。

未来展望:从“工具”到“生态枢纽”的野心

团队透露,他们正在开发“Lympid生态通行证”(LYM),持有者将有权参与路由算法参数的投票调整、新协议接入的决策。这意味着它不满足于做一个“被动的工具”,而是想成为一个由社区主导的“流动性治理平台”。如果成功,这可能会重塑聚合器的商业模式——从单纯靠交易佣金盈利,转向通过生态治理获取长期价值。

当然,这条路不会平坦。监管的不确定性、技术迭代的压力、用户习惯的培养,每一项都是不小的挑战。但至少,Lympid让我们看到了DeFi聚合器进化的一种可能性:不止于优化交易,更要成为连接用户、协议、资金的“生态粘合剂”。

结语

在DeFi这个“快鱼吃慢鱼”的赛道上,Lympid用差异化的定位和技术创新,为自己赢得了一席之地。它或许不是最完美的解决方案,但它提出的“智能流动性管理”理念,正在悄然改变用户对聚合器的期待。对于加密行业的进阶者而言,关注这类“小而美”的创新项目,往往能提前捕捉到下一波浪潮的方向——毕竟,今天的“小众选择”,明天可能就是行业的“标准配置”。