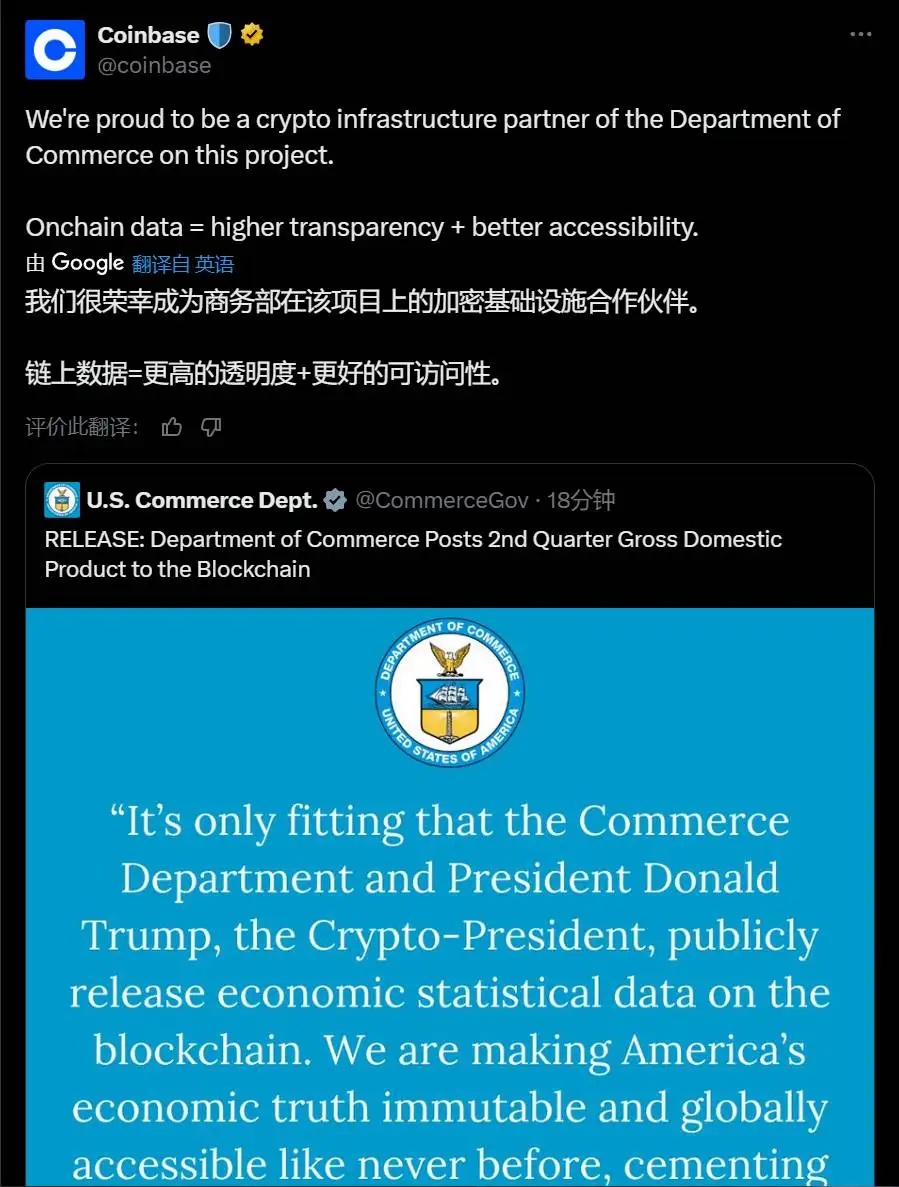

当DeFi开始从加密圈的“小众游戏”向主流金融敲门时,Ondo Finance带着一个清晰的使命出现了——为现实资产搭建一条合规的上链高速公路。作为首个专注于国债、货币市场基金等低风险资产上链的项目,它没走“颠覆传统”的老路,而是通过技术架构与合规框架的双重创新,悄悄打通了DeFi与现实资产间的制度壁垒。这不仅为机构资金入场铺好了标准化轨道,更标志着行业正从“加密原生”的孤岛上,驶向“现实资产整合”的广阔海域。

一、核心概念:RWA的“合规密码”怎么破?

提到现实资产上链(RWA),你可能会想:不就是把债券、股权这些传统资产搬到链上吗?技术上似乎不难。但真正的卡点,恰恰藏在“去中心化”和“传统金融规则”的碰撞里——如何让链上代码既遵守SEC的监管红线,又不失区块链的透明高效?Ondo的解法是“技术+合规”双轮驱动:

技术层,它自建了一条叫Ondo Chain的Layer 1公链。这条链基于PoS机制,专门为机构级资产设计,吞吐量和延迟表现都向传统金融系统看齐,还能通过跨链桥和以太坊这些主流网络无缝互通。简单说,就是给现实资产量身定做了一个“链上VIP通道”。

合规层,则玩了个“离岸+本土”的组合拳。通过在开曼群岛设立Ondo Foundation作为法律实体,把代币化资产的发行和管理纳入监管视野。比如它的USDC国债基金,既用智能合约自动分利息,又请传统金融机构做托管和审计,硬是让链上产品符合了SEC对集合投资工具的要求。这种“戴着镣铐跳舞”的智慧,正是RWA落地的关键。

二、Ondo的“立体打法”:从基建到生态闭环

(一)左手资产,右手技术:双引擎驱动

Ondo最有意思的地方,是把“资产管理”和“技术开发”拆成了两条平行线。

资产管理部门专啃传统资产的“上链硬骨头”。和Circle合作的USDC质押产品、代币化美国国债基金都是它的手笔。拿国债基金来说,用户存USDC就能间接持有短期国债,利息每天自动到账——这相当于把银行里的“稳健理财”直接搬到了链上,门槛和操作复杂度都降了一大截。

技术开发部门则忙着搭“高速公路网”。Ondo Token Bridge让稳定币和链上资产跨着走,Token Converter自动搞定资产兑换,这些开源协议就像给用户配了“自动驾驶”,不用懂技术也能玩转RWA。

(二)治理:去中心化和合规怎么“共存”?

ONDO代币的治理设计,藏着Ondo对“平衡”的思考。一方面,代币持有者能通过DAO投票调整Flux Finance这类子协议的参数,比如质押率、手续费怎么分,这很“DeFi”;另一方面,资产管理部门的投资策略得经过合规委员会审核,确保底层资产没踩监管红线,这又很“传统金融”。

这种“混合模式”其实是种现实选择:既让加密用户有参与感,又给机构吃了颗“合规定心丸”。毕竟,对传统资金来说,“安全”永远比“去中心化纯度”更重要。

(三)定位:不追高风险,只做“链上稳健派”

在DeFi还在追逐高收益叙事时,Ondo偏偏选了“低风险”赛道。它瞄准的用户很明确:要么是想在链上找稳健收益的传统机构(比如家族办公室、养老金),要么是想给加密资产“降风险”的圈内投资者。

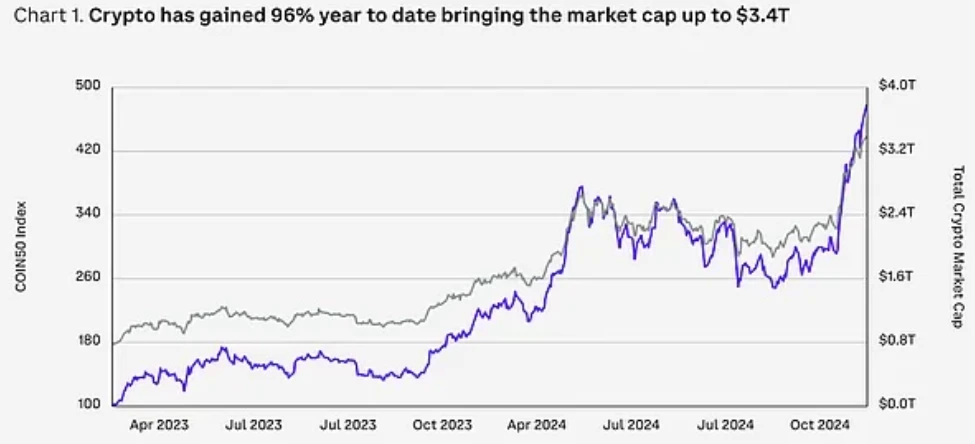

数据最能说明问题:截至2025年Q2,它管理的资产规模已经破了10亿美元,光USDC国债基金就占了65%。这组数字背后,是市场对“链上低风险资产”的真实渴望——不是所有人都想赌高波动,更多人需要的是“稳稳的幸福”。

三、行业启示:DeFi的“成人礼”来了?

Ondo的实践,其实给DeFi指了条新路子:与其喊着“颠覆传统”,不如学会“双向奔赴”。它的价值不止于发了几个产品,更在于趟出了一套RWA标准化流程——从资产尽调、法律架构到链上开发,这套模板完全可以复用到房地产、供应链金融这些更大的市场。

往前看,随着监管框架逐渐清晰,RWA很可能成为DeFi下一阶段的增长引擎。Ondo如果能继续扩宽资产池(比如企业债、黄金ETF),加深和传统金融机构的合作,说不定真能长成连接两个金融世界的“超级枢纽”。而它探索的“混合治理”模式,或许会成为DeFi合规化的一个重要样本——毕竟,能落地的创新,才是有生命力的创新。

标签: #Ondo Finance #现实资产上链 #机构DeFi #RWA