在DeFi的浪潮中,有一个协议始终以“稳定”二字立足,却又在波澜壮阔的市场波动中展现出独特的韧性——它就是Curve。对于熟悉加密世界的你来说,Curve这个名字或许并不陌生,但它究竟是如何在竞争激烈的DEX赛道中占据一席之地?其背后的机制设计又暗藏着哪些机遇与挑战?

从“稳定”切入的差异化之路

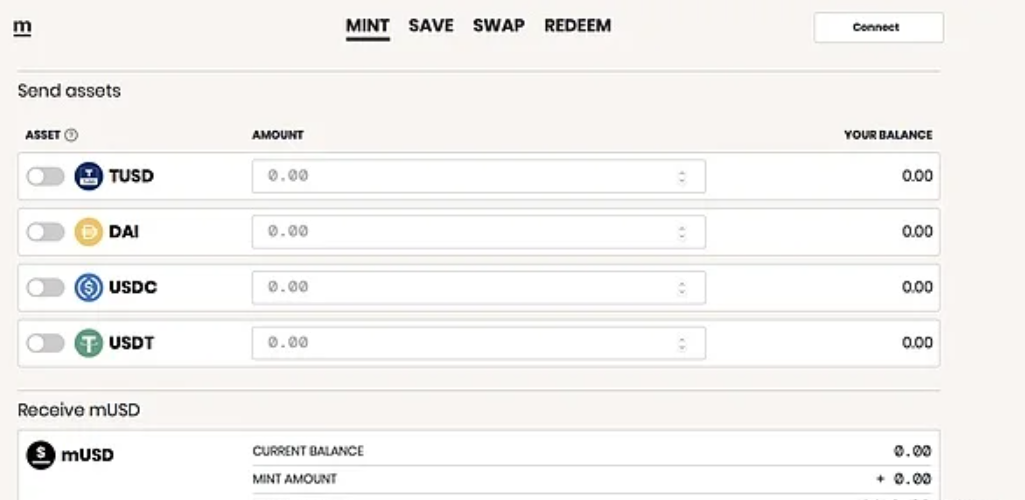

说到去中心化交易所(DEX),大多数人首先想到的可能是Uniswap这样的通用型平台,支持成千上万种代币的兑换。但Curve从诞生之初就选择了一条“窄门”——专注于稳定币兑换。为什么是稳定币?在加密市场的剧烈波动中,稳定币作为价值锚点,其交易量和需求始终保持稳定增长。而传统DEX在处理稳定币兑换时,往往面临滑点过高、手续费不划算的问题。Curve的出现,正是瞄准了这一痛点。

Curve采用的是基于常数乘积公式改进的Stableswap算法。简单来说,当交易的两种资产价格高度接近(比如USDC和USDT),算法会让兑换曲线更接近直线,从而大幅降低滑点。这种设计使得大额稳定币兑换在Curve上变得可行,这也是为什么许多机构和大额交易者会将Curve作为稳定币兑换的首选。

流动性挖矿与CRV代币的生态绑定

任何DeFi协议的生命力都离不开流动性,Curve也不例外。但它的流动性激励机制却颇具特色。早期,Curve通过“流动性挖矿”的方式分发其原生代币CRV,用户将稳定币存入流动性池,即可获得CRV奖励。这种模式不仅吸引了大量初始流动性,更重要的是,它将用户利益与协议深度绑定——持有CRV的用户可以参与协议治理,决定费用分配、新池上线等关键事项。

不过,CRV代币的价格波动也曾给Curve带来过争议。2022年的“3AC事件”中,由于大额CRV质押品被清算,一度引发市场对Curve流动性安全的担忧。这也让我们看到,即使是专注于稳定币的协议,也难以完全脱离整个加密市场的系统性风险。

生态扩张与潜在挑战

随着DeFi生态的成熟,Curve不再满足于单一的稳定币兑换。近年来,它逐渐拓展至锚定资产(如wBTC、stETH)兑换、跨链交易等领域,甚至推出了自己的稳定币crvUSD。这种扩张一方面丰富了协议的使用场景,但另一方面也带来了新的挑战。

以crvUSD为例,它采用了创新的“LLAMMA”清算机制,试图通过动态调整抵押率来降低清算风险。但作为后来者,crvUSD需要在USDT、USDC等巨头占据的稳定币市场中争夺份额,其难度可想而知。此外,跨链功能的增加也让Curve面临更多来自不同区块链网络的安全风险,任何一条链上的漏洞都可能波及整个协议。

审慎乐观:Curve的长期价值何在?

站在2025年的时间节点回望,Curve依然是DeFi生态中不可或缺的一环。它的核心竞争力——低滑点稳定币兑换,至今仍难以被完全替代。对于加密行业进阶者而言,Curve的价值不仅在于其作为工具的实用性,更在于它展示了DeFi协议如何通过精准定位和机制创新在细分赛道立足。

当然,我们也需要保持冷静。加密市场的监管环境日益严格,Curve作为链上协议,如何应对不同地区的合规要求?其复杂的治理机制是否会导致决策效率低下?这些都是值得持续关注的问题。

或许,Curve的故事告诉我们:在快速迭代的DeFi世界里,没有永远的“稳定”,只有不断适应变化的智慧。对于真正理解它的用户来说,Curve不仅仅是一个兑换工具,更是观察DeFi生态演化的一个独特窗口。