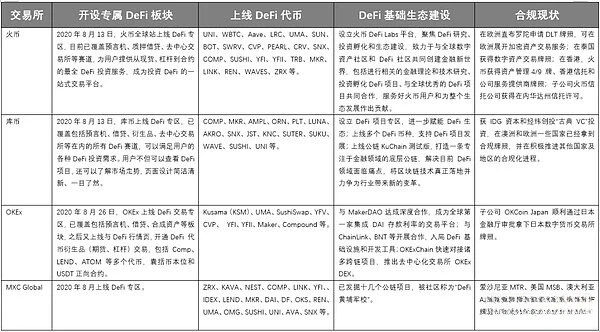

尽管DeFi(去中心化金融)仍处于早期发展阶段,但其用户基数在整个加密行业中占比极小,显示出当前市场仍处于价值洼地。然而,这一现状恰恰预示了DeFi未来巨大的增长潜力。随着全球通胀预期上升和传统金融产品收益率持续走低,越来越多的投资者开始寻求更具收益性的资产配置方式,这为DeFi的发展提供了现实驱动力。与此同时,加密交易所作为连接用户与项目的枢纽,在推动DeFi生态建设方面展现出关键作用。通过基础设施布局、项目直投孵化以及自有公链的技术突破,主流交易所正积极构建DeFi发展所需的多层次支持体系,为其迎接“第二春”奠定基础。

美国监管体系对DeFi的影响解析

美国金融监管体系在DeFi发展过程中扮演着关键角色,尤其以SEC(证券交易委员会)和CFTC(商品期货交易委员会)的执法行动最为显著。2020年,BitMEX因涉嫌违反《银行保密法》被CFTC起诉,其联合创始人Samuel Reed被捕,凸显了监管机构对加密平台合规性的高度关注。同时,SEC则聚焦于代币是否构成“未注册证券”的认定问题,Ripple案即为典型案例。SEC在过去三年内已对加密行业开出超1.4亿美元罚单,显示出其对市场秩序的严格把控。

尽管SEC与CFTC在监管前线具有强大执行力,真正主导货币政策职能的仍是OCC(货币监理署)、美联储、FDIC等五大核心监管机构。其中,OCC作为隶属于财政部的监管主体,负责审批和监管联邦注册银行,确保金融服务的公平性与系统稳定性。在此背景下,前OCC署长Brian Brooks公开支持DeFi,认为其具备“自动驾驶银行”潜力,可通过算法实现利率设定、信贷决策等传统金融功能,减少人为干预带来的歧视与风险。Brooks的观点反映出监管层对DeFi技术价值的认可,并预示未来可能推动更具适应性的监管框架。

DeFi第一春的爆发逻辑(2020年)

1. 流动性挖矿模式(Compound COMP)的突破

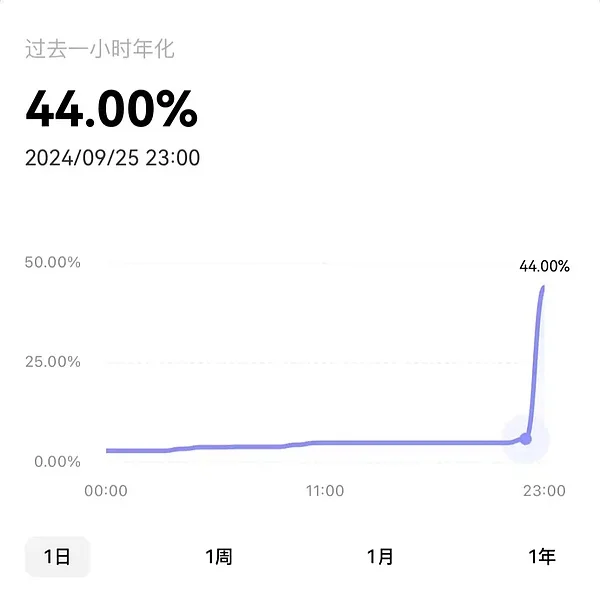

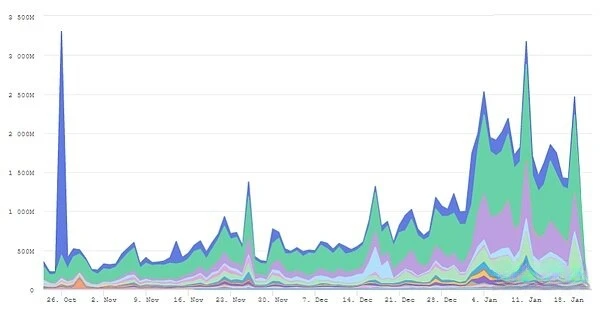

2020年被称为“DeFi元年”,其核心驱动力之一是Compound推出的流动性挖矿机制。该模式通过向用户分发治理代币COMP,激励用户在平台上存入和借出资产,从而迅速提升平台的流动性和用户参与度。这一机制不仅赋予用户经济回报,还增强了社区对项目发展方向的影响力。Compound的成功引发了一系列效仿者,如Balancer和Curve等协议也相继推出各自的治理代币,推动了整个DeFi生态的快速扩张。

这种创新模式打破了传统金融中由中心化机构主导的流动性供给机制,使资金效率最大化,并为去中心化金融应用提供了可持续增长的动力。从数据来看,Compound的锁仓量在不到一个月内从900万美元飙升至12亿美元,成为DeFi市场爆发的重要转折点。

2. 底层公链的技术迭代需求

DeFi的发展高度依赖底层区块链技术的支持。以太坊作为最早承载DeFi应用的公链,在2020年之前已暴露出性能瓶颈,尤其是在交易吞吐量(TPS)和Gas费用方面难以满足金融级应用的需求。随着DeFi用户和交易量激增,网络拥堵问题愈发严重,促使行业对更高效、更具扩展性的底层架构产生强烈需求。

在此背景下,多个专注于金融场景的高性能公链开始崛起。例如,KuChain等项目从DeFi和DEX的实际痛点出发,优化智能合约执行效率、降低交易成本,并引入流动性共享协议(LSP)等创新机制,以提升整体用户体验。这些技术迭代不仅缓解了以太坊的扩容压力,也为DeFi生态的多元化发展奠定了基础。

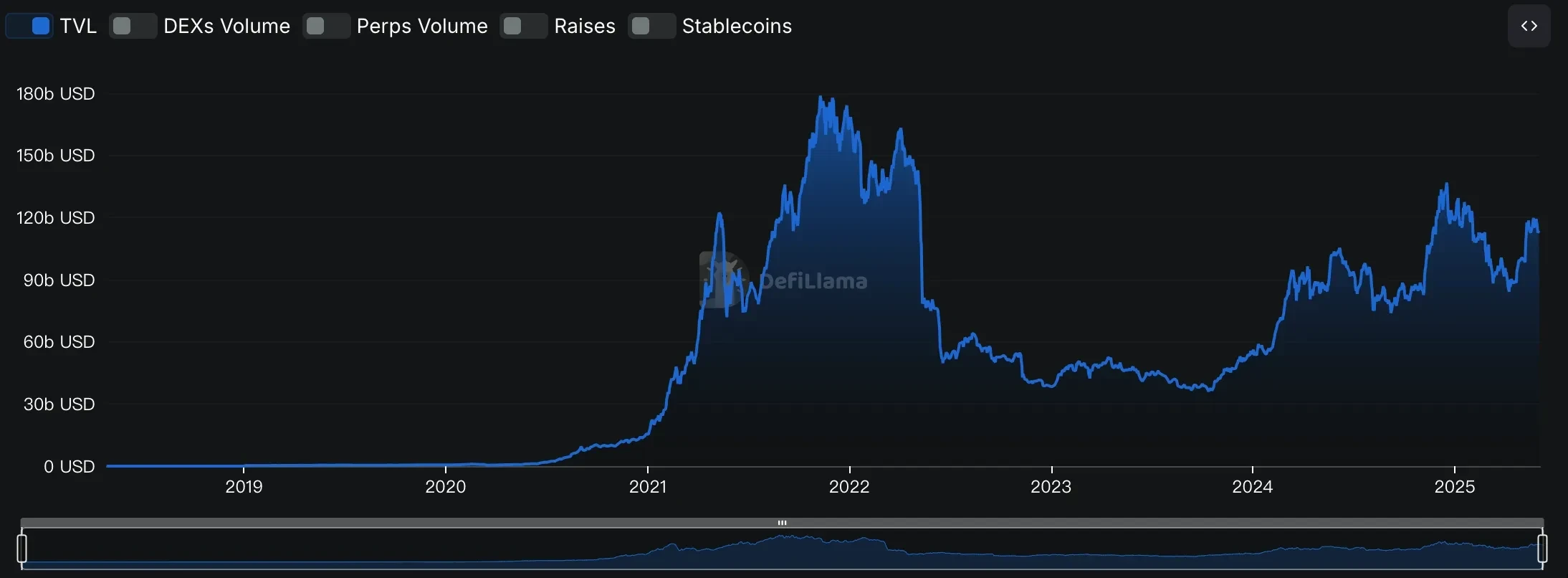

3. 总锁仓量(TVL)激增数据解读

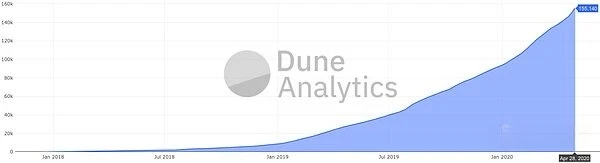

总锁仓量(TVL)是衡量DeFi市场规模的核心指标,反映了用户对各类协议的信任程度及资金活跃度。数据显示,自2017年以来,DeFi行业经历了长达三年的低速发展阶段,TVL长期维持在较低水平。然而,2020年6月Compound启动流动性挖矿后,TVL迅速攀升,截至当年年底已超过350亿美元,真实锁仓量突破255亿美元。

这一激增背后,既有市场情绪回暖的因素,也得益于治理代币激励机制的有效性。用户通过提供流动性获得代币奖励,同时享受潜在代币升值带来的收益,形成了正向循环。此外,更多非加密原生用户开始接触并使用DeFi产品,进一步扩大了用户基数和资金规模,标志着DeFi从边缘实验走向主流金融基础设施的初步成型。

加密交易所的三大赋能路径

基础设施构建:观察区与投票上币机制的作用

加密交易所在推动DeFi发展的过程中,首先通过基础设施建设为项目提供孵化和曝光机会。以主流交易所设立的“DeFi项目观察区”为例,该机制旨在筛选具有潜力的新兴资产,并通过社区投票等方式决定是否正式上线。这种模式不仅降低了项目方的准入门槛,也增强了用户参与感和生态透明度。例如,部分头部交易所通过Spotlight或类似功能模块,持续追踪并推荐如SNX、AAVE等优质DeFi项目,从而提升平台整体的资产多样性与市场竞争力。此外,投票上币机制赋予社区治理权,使项目选择更加去中心化,进一步契合DeFi的核心理念。

战略直投与生态孵化:火币DeFi Labs的实践案例

除了基础设施层面的支持,交易所还通过战略投资直接参与DeFi生态建设。以火币旗下的DeFi Labs为例,其投资组合涵盖CoFiX、InsurAce、PoolTogether等多个细分领域项目,覆盖借贷、保险、无损彩票等应用场景。这种“资本+资源”的双重投入模式,不仅为初创项目提供资金支持,还借助交易所的品牌效应和流量优势加速其市场渗透。同时,火币DeFi Labs联合MakerDAO、Compound等头部协议发起DeFi联盟,致力于推动通用协议标准的制定与跨链协作,强化整个生态系统的协同效应。

自有公链技术突破:OKChain与KuChain的布局

在底层技术层面,部分交易所选择通过自有公链切入DeFi赛道,以解决现有公链在性能、扩展性等方面的瓶颈。OKEx推出的OKChain即是一例,其核心目标是构建高性能、低延迟的金融级区块链基础设施,支撑包括DEX在内的多种DeFi应用。同样,库币推出的KuChain专注于金融场景优化,通过LSP(流动性共享协议)等技术创新提升DEX流动性匹配效率。这些原生公链的推出,不仅有助于降低交易成本、提升系统吞吐量,也为开发者提供了更具针对性的技术框架,从而加速DeFi项目的落地与迭代。

DeFi第二春的演进方向(2021年展望)

1. 跨链互操作性提升用户体验

随着DeFi生态系统的快速扩展,跨链互操作性成为提升用户体验的关键技术路径。当前,主流DeFi应用主要集中在以太坊平台上,但其他公链如BSC、Solana、Polkadot等也在积极构建各自的DeFi生态。然而,资产和数据在不同链之间的割裂状态限制了用户对多链资源的高效利用。通过引入跨链桥接协议和标准化接口,用户可以在不同区块链之间无缝转移资产,从而实现更广泛的资产配置和流动性管理。例如,Cosmos与Polkadot等项目正在推动模块化区块链架构,使得DeFi协议能够在异构网络中协同运行。这种互操作性的增强不仅提升了用户参与DeFi的便利性,也为开发者提供了更大的创新空间。

2. 监管框架的适应性重构

监管环境的不确定性一直是制约DeFi大规模落地的重要因素之一。2021年以来,全球主要金融监管机构开始逐步调整原有监管框架,以适应去中心化金融的特殊属性。美国货币监理署(OCC)前代理署长Brian Brooks曾明确表示支持DeFi发展,并提出“自动驾驶银行”的概念,强调算法驱动的金融服务可以消除人为干预带来的歧视与低效。与此同时,SEC与CFTC也在探索适用于DeFi的监管沙盒机制,试图在保护投资者权益与鼓励技术创新之间寻求平衡。监管框架的适应性重构不仅有助于降低合规成本,也将为DeFi项目的全球化部署提供制度保障。

3. Layer2解决方案降低交易成本

高昂的Gas费用是阻碍DeFi进一步普及的核心瓶颈之一。特别是在以太坊网络拥堵期间,普通转账或智能合约交互的成本可能飙升至数十美元,严重影响用户体验。为此,Layer2扩容方案成为行业关注的重点。Optimistic Rollup、ZK-Rollup等技术通过将大量交易处理移至链下执行,再将最终结果批量提交至主链验证,从而显著降低单笔交易的计算负载和手续费。2021年,多个主流DeFi协议已开始集成Layer2解决方案,如Arbitrum、StarkNet等平台逐步上线并吸引开发者迁移。随着这些技术的成熟与广泛应用,DeFi用户的交易成本有望大幅下降,从而吸引更多传统金融用户进入这一新兴领域。

结论:普惠金融的未来图景

DeFi的核心价值之一在于其算法驱动机制能够有效消除人为干预带来的歧视问题。通过智能合约和去中心化协议,金融服务的提供不再依赖于人工判断,而是基于透明、可验证的规则执行。这种模式不仅提升了效率,还确保了所有用户在获取信贷、存款利率等方面享有平等机会,从而推动金融包容性的发展。

在此基础上,加密交易所在DeFi生态中的角色也逐步从流动性提供者演变为基础设施建设者与生态推动者。它们不仅承担着项目筛选、技术支持和合规引导的责任,还在推动跨链互操作性和Layer2解决方案方面发挥关键作用,助力构建更高效、开放的金融体系。

前美国货币监理署(OCC)署长Brian Brooks提出的“自动驾驶银行”愿景,则进一步描绘了DeFi未来的可能性。该模式依托区块链技术实现完全自动化的金融服务流程,包括利率设定、贷款发放和风险控制等环节,均由算法完成,无需中介参与。这一理念不仅降低了运营成本和人为错误风险,也为全球范围内实现真正意义上的普惠金融提供了可行路径。