2025年,加密交易所在经历了十年的迭代发展后正迎来质变,传统中心化交易所(CEX)与去中心化金融(DeFi)的边界逐渐模糊,NFT市场从单纯的数字藏品交易进化为复杂金融生态系统的重要组成部分。这一变革不仅体现在技术层面的突破,更重塑了整个加密资产的流通、定价与金融化逻辑,推动行业向更成熟、多元且合规的方向迈进。

交易所技术架构的范式转移

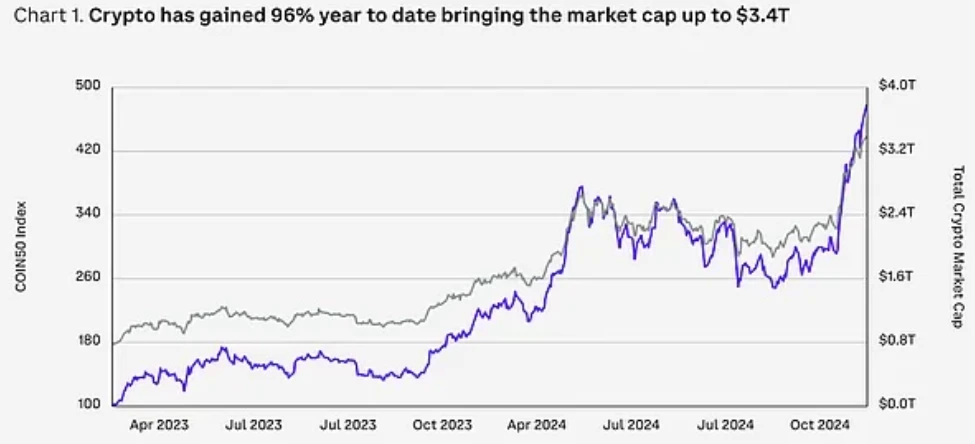

2025年的加密交易所已不再是简单的交易中介,而是演变为融合多重技术架构的金融服务平台。混合交易所模式成为行业主流,通过整合中心化基础设施的高效性与去中心化协议的安全性,解决了长期困扰行业的"不可能三角"难题。根据Forbes 2025年第一季度报告,采用混合模式的交易所交易量已占据全球市场份额的47%,较2023年增长210%。

跨链技术的成熟应用彻底改变了资产流动格局。领先交易所普遍实现了至少15条主流公链的无缝对接,用户可在单一界面完成比特币、以太坊、Solana等资产的跨链交易,平均结算时间从2023年的12分钟缩短至45秒。币安在2025年3月推出的"OmniChain"系统支持23条公链互操作,其跨链交易手续费收入同比增长380%,占平台总营收的22%。

零知识证明(ZKP) 技术从实验室走向大规模商用,成为交易所隐私保护的标配。Coinbase在2025年第二季度上线的"ShieldTrade"功能,利用zk-SNARKs技术实现了90%交易对的隐私保护,用户可选择公开或隐藏交易细节,该功能推出后平台新增用户数环比增长17%。更值得关注的是,零知识证明与零信任安全框架的结合,使交易所安全架构实现质的飞跃,2025年上半年全球交易所黑客攻击事件较去年同期下降64%。

DeFi与传统交易所的深度融合

DeFi协议与中心化交易所的协同发展构成了2025年最显著的行业趋势。流动性池整合成为标准配置,主流交易所均接入至少20个DeFi协议的流动性池,通过智能路由系统自动为用户寻找最优交易路径。Kraken在2025年1月推出的"DeFi Fusion"服务,整合了Uniswap、Curve等12个主流DeFi协议的流动性,使平台平均滑点降低至0.3%,较传统订单簿模式提升85%。

机构级DeFi产品的崛起重塑了市场结构。JPMorgan在2025年第二季度推出的代币化债券交易平台,与Coinbase和Kraken达成战略合作,实现了传统金融资产与加密市场的无缝对接。据雅虎财经2025年7月报道,机构投资者通过交易所参与DeFi的资金规模已达1270亿美元,占DeFi总锁仓价值的38%。这种融合催生了新型金融产品,如Aave与FTX合作推出的"机构级借贷池",允许合格投资者通过中心化平台参与去中心化借贷,单月交易额突破45亿美元。

监管环境的演变深刻影响着DeFi与交易所的融合路径。美国SEC在2025年3月发布的《数字资产市场结构提案》中,首次明确了对"混合交易系统"的监管框架,要求交易所对其整合的DeFi协议进行尽职调查。欧盟MiCA法规的全面实施则为DeFi创新提供了更明确的合规路径,截至2025年6月,已有19家DeFi协议通过欧盟监管沙盒测试,获得在交易所上架的许可。这种监管明确化推动DeFi交易量在2025年上半年同比增长143%。

NFT市场的金融化与生态扩张

2025年的NFT市场已超越艺术品交易范畴,演变为复杂的金融生态系统。NFT金融化产品成为交易所新的增长引擎,OpenSea在2025年第一季度推出的"NFT衍生品市场",支持NFT期权、期货和永续合约交易,上线三个月内交易额突破87亿美元。更具创新性的是NFT碎片化交易,通过将高价NFT分割为若干ERC-20代币,使普通投资者也能参与蓝筹NFT投资。据Dune Analytics数据,2025年第二季度NFT碎片化产品交易额达210亿美元,占NFT总交易额的34%。

跨链NFT交易打破了生态壁垒,用户可在单一平台完成不同区块链上NFT的交易与结算。币安NFT市场在2025年4月实现了以太坊、Solana、Polygon和Avalanche网络的NFT跨链交易,平均结算时间仅需2.3分钟,较2023年的跨链方案效率提升900%。这种跨链能力催生了新型NFT应用,如跨链合成NFT和跨生态NFT抵押借贷,推动NFT抵押借贷市场规模在2025年上半年达到340亿美元。

现实资产(RWA)的NFT化成为连接物理世界与数字经济的桥梁。2025年第二季度,高盛与Coinbase合作推出的"实物资产NFT平台",允许用户通过NFT形式投资房地产、艺术品和大宗商品。该平台上线首月交易额即达142亿美元,其中价值9.7亿美元的曼哈顿商业地产NFT交易创下行业纪录。据Forbes预测,到2025年底,实物资产NFT化市场规模将突破2000亿美元,占全球NFT市场总量的41%。

监管适应与传统金融融合

全球监管框架的成熟化为交易所创新提供了明确边界。美国SEC和CFTC在2025年2月发布的联合声明中,首次明确支持合规现货加密资产交易,为交易所提供了更清晰的监管指引。这一政策转变推动美国加密交易所日均交易量在2025年第二季度增长67%,达到830亿美元。更重要的是,监管机构开始采用"监管沙盒"模式,允许交易所测试创新产品,Coinbase在2025年5月成为首家通过SEC沙盒测试的交易所,获得推出AI驱动交易算法的许可。

银行稳定币的崛起重塑了交易所资金流动格局。据Forbes 2025年6月报告,由传统银行发行的稳定币已占据稳定币总市值的30%,较2023年增长500%。摩根大通发行的JPM Coin成为市场领导者,在交易所日均交易量达420亿美元,占稳定币交易总量的27%。这种传统金融机构的深度参与,不仅提升了市场稳定性,也降低了机构投资者进入加密市场的门槛,2025年第二季度通过银行稳定币进入加密市场的机构资金达1240亿美元。

传统金融产品的代币化加速了两个世界的融合。2025年7月,富达投资与Kraken合作推出的"代币化股票交易平台",允许用户24/7交易代币化的美股和ETF,首日交易额即突破35亿美元。这种创新不仅拓展了交易所的产品范围,也为传统资产带来了新的流动性来源。据预测,到2025年底,全球将有超过15%的股票交易通过加密交易所的代币化平台进行,市值规模达2.1万亿美元。

挑战与未来展望

尽管2025年的加密交易所创新取得显著进展,行业仍面临多重挑战。技术复杂性带来的运营风险不容忽视,跨链协议的安全漏洞在2025年上半年导致3起超过1亿美元的黑客攻击事件。监管协调性不足也带来市场碎片化,不同地区对DeFi和NFT的监管差异使交易所合规成本增加30-40%。此外,市场波动性依然显著,2025年5月的"加密闪崩"事件中,主要交易所的NFT交易平台单日市值蒸发27%,暴露出新兴市场的脆弱性。

展望未来,AI与区块链的深度融合将开启新的创新空间。交易所正积极部署生成式AI技术,Coinbase在2025年8月推出的"AI交易助手"能够根据用户风险偏好自动生成NFT投资组合,测试阶段用户满意度达83%。量子计算防御技术也成为研发重点,已有7家头部交易所宣布投资量子-resistant加密算法,预计2026年将实现全面部署。

去中心化身份(DID) 与链上信用体系的成熟将进一步提升交易效率,用户可基于链上信用记录获得差异化交易费率和杠杆额度,无需重复KYC验证。据世界经济论坛预测,到2027年,基于DID的跨境加密交易将占全球跨境支付总量的18%,较2025年提升12个百分点。

2025年标志着加密交易所从单一交易中介向综合金融服务平台的彻底转型,DeFi的流动性创新与NFT的金融化探索相互交织,与传统金融体系形成深度融合。这一变革不仅重塑了加密资产的流通与定价机制,也为全球金融体系注入了新的活力与可能性。尽管挑战依然存在,但技术创新与监管适应的良性互动,正推动整个行业向更成熟、包容且高效的方向演进。