当你在DeFi协议中抵押资产借贷时,是否想过链上每一笔交易都像透明橱窗里的展品?抵押品类型、借贷金额甚至钱包地址,这些本该私密的财务信息,在追求透明的区块链世界里几乎无所遁形。这种"裸奔式"的透明,不仅让高净值用户和机构投资者望而却步,更催生了MEV套利者的精准狙击。而Credora,这个专注于零知识证明技术的借贷协议,正试图用密码学的力量在透明与隐私间找到新的平衡点——它不是简单地给DeFi蒙上一层遮羞布,而是从底层重构信任的逻辑。

零知识证明:给DeFi装上"隐私滤镜"的密码学魔法

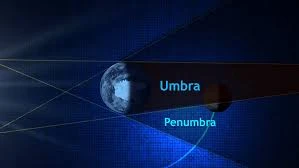

零知识证明(ZK-SNARKs)的妙处,在于它能让你"证明你拥有某个秘密,却不必说出秘密本身"。放在DeFi借贷场景里,这意味着你只需向协议证明"我符合借款条件",而不必公开抵押了多少资产、借了多少钱。就像给资产信息上了一把"数字锁",只有智能合约能验证锁的有效性,却看不到里面的具体内容。

Credora把这套逻辑玩出了新花样。它将借贷流程拆成三个"黑箱操作":用户在链下用ZK-SNARKs生成一份加密证明,里面藏着抵押品类型、利率期限等参数,但所有具体数值都被数学算法"加密";智能合约在链上验证这份证明是否有效,就像海关检查护照——只确认"你有权入境",不深究"你带了什么行李";最后资金划转完成,全程看不到真实的钱包地址和资产规模。

这种设计戳中了行业两个痛处:对用户而言,高净值投资者终于不用怕链上数据分析扒出自己的持仓策略了;对整个网络来说,减少了冗余数据上链,Gas费和交易拥堵问题也能缓解。最妙的是它兼容EVM生态,意味着以太坊上的项目和用户几乎能无缝接入——这可不是闭门造车的技术炫技,而是实实在在的落地考量。

从"锁仓困局"到"动态评估":隐私技术如何盘活资本效率?

传统DeFi借贷像个严苛的当铺老板,非要你押150块的东西才肯借100块(比如Aave的抵押率普遍在150%以上)。结果是大量资产被"冻"在链上,资金利用率低得让人心疼。Credora想做的,就是用零知识证明给这个"当铺"松绑。

它搞了套"动态风险评估模型"——用户可以把链下的资产负债表、信用评分这些"隐藏实力",通过ZK证明加密后提交给协议。就像银行贷款时会看你的工资流水,但这里的"流水"全程加密,协议只知道"你够格",不知道"你具体有多少钱"。这么一来,机构用户能凭链下资产证明拿到更高额度,普通用户也能避免过度抵押,整个生态的资本周转效率一下子活了。

这种玩法让Credora在借贷赛道找到了差异化切口——专门服务机构级用户。对冲基金能用它做杠杆交易又不暴露持仓,DeFi项目方可以悄悄完成流动性挖矿,甚至传统金融机构也能在合规框架内(KYC/AML流程链下完成)试水DeFi。当其他协议还在抢个人用户时,Credora已经在机构级隐私借贷这个"蓝海"里搭好了舞台。

隐私DeFi的下一站:技术突围还是合规博弈?

Credora的探索像一面镜子,照出DeFi发展的新方向——隐私保护正在从"可选配置"变成"基础设施"。尤其在美国财政部制裁Tornado Cash之后,行业突然意识到:没有合规框架的隐私方案,就像没有刹车的跑车,跑得越快风险越大。而Credora这种"隐私+合规"双轨并行的思路,可能是未来的主流。

但它面前的挑战也不少。ZK-SNARKs技术本身计算量大,普通用户的手机可能跑不动复杂的证明生成;链下数据的真实性验证也藏着坑——如果机构提交的"加密资产证明"本身是假的,智能合约也只能认栽。不过这些问题或许只是时间问题:ZK-STARKs这类更高效的证明系统正在成熟,跨链隐私协议的互操作性也在提升。

说到底,Credora真正在做的,是重新定义DeFi的信任基础。当数学证明能替代中心化中介的"背书",当隐私保护和透明可验证不再对立,区块链才能真正从"价值互联网"进化成"隐私价值互联网"。这条路或许还长,但至少有人已经迈出了关键一步。