在加密货币的浪潮中,总有一些项目试图在行业周期的更迭中寻找破局之道。Phoenix,这个以“凤凰”命名的DeFi项目,从诞生之初就被赋予了“浴火重生”的象征意义——它不仅承载着团队对去中心化金融的技术理想,更试图在经历过市场寒冬的行业中,探索一条可持续发展的新路径。

技术基底:智能合约与生态构建

不同于一些追求短期流量的DeFi协议,Phoenix的技术架构选择了一条更注重长期稳定性的路线。其核心层基于以太坊区块链开发,采用模块化智能合约设计,这意味着协议的各个功能模块(如资产质押、流动性挖矿、跨链交互)可以独立升级,既降低了系统整体的风险敞口,也为未来的功能拓展预留了空间。

团队在技术文档中特别强调了“最小权限原则”的应用:关键合约的控制权被分散到多个节点,通过DAO(去中心化自治组织)投票决定重大升级。这种设计虽然在一定程度上降低了决策效率,却有效规避了单点故障带来的系统性风险——这一点,在过去几年多起DeFi项目因合约漏洞被盗的案例中,显得尤为重要。

生态定位:差异化竞争的尝试

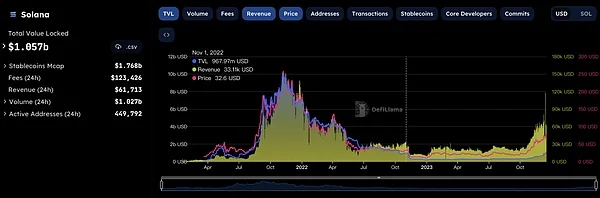

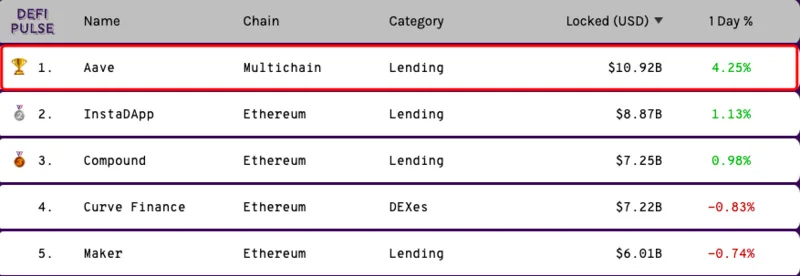

进入2024年,DeFi赛道的竞争早已白热化。从头部的Uniswap、Aave到各类垂直领域的细分协议,新入场者想要突围并非易事。Phoenix选择的切入点是“跨链流动性聚合”,简单来说,它试图将不同区块链网络(如以太坊、Polygon、Solana)上的流动性池连接起来,让用户在一个界面内就能完成跨链资产兑换和质押。

这种定位背后,其实是对当前DeFi生态“碎片化”痛点的回应。普通用户在不同链上操作时,往往需要支付高额的跨链手续费,且资产转移过程中存在安全隐患。Phoenix通过引入跨链桥聚合器和流动性优化算法,试图将这些步骤简化,理论上能为用户节省30%以上的操作成本。不过,这一模式的挑战在于如何平衡不同链的安全标准和流动性深度——毕竟,单一链的流动性不足,再好的聚合算法也难以发挥作用。

现实考验:理想与市场的碰撞

尽管技术设计和生态定位有其亮点,Phoenix的发展之路并非一帆风顺。上线半年,其TVL(总锁仓价值)始终在5000万美元左右徘徊,远低于团队初期预期的2亿美元目标。这背后,既有行业整体流动性收缩的大环境影响,也暴露了项目自身的一些问题。

最突出的是用户增长策略的模糊。在DeFi领域,“冷启动”往往需要通过激励机制吸引早期用户,但Phoenix的代币经济模型中,治理代币PHO的释放节奏过于平缓,缺乏短期激励吸引力;另一方面,项目在社区运营上显得保守,与KOL和开发者生态的合作较少,导致在信息爆炸的加密社区中“声量”不足。

更值得关注的是监管风险。随着全球对加密资产的监管框架逐渐清晰,Phoenix涉及的跨链业务可能面临不同司法管辖区的合规挑战。例如,欧盟的MiCA法规要求跨境加密服务提供商必须获得当地牌照,而Phoenix目前的去中心化架构是否能满足这一要求,仍是未知数。

审慎乐观:DeFi的长期价值何在?

站在行业进阶者的视角,评价Phoenix这样的项目,或许需要跳出短期数据的局限。DeFi的本质价值,在于通过技术重构金融服务的信任基础,降低交易摩擦。从这个角度看,Phoenix在跨链流动性和安全架构上的探索,无疑为行业提供了有价值的技术参考。

当然,理想与现实之间的距离需要时间来弥合。团队近期公布的2.0版本计划中,提到将引入“流动性挖矿2.0”机制,通过动态调整奖励比例来吸引长尾流动性,同时加强与Layer2网络的合作以降低Gas费用。这些调整能否奏效,还需要市场的检验。

对于加密行业的参与者而言,Phoenix的故事更像是一面镜子:它映照出创新者在技术理想与商业现实之间的挣扎,也提醒我们——在这个充满不确定性的领域,真正的“重生”从来不是一蹴而就的,而是需要团队持续迭代的耐心,以及社区共同建设的共识。