如今的DeFi世界早已不是单链独大的时代——Ethereum、Avalanche、Solana等公链各立门户,却也像一座座信息孤岛,资产和数据难以自由流通。这种“区块链孤岛”困境,正是制约行业发展的关键难题。而Axelar的出现,就像一位经验丰富的桥梁工程师,试图用跨链互操作性技术搭建起连接这些孤岛的“高速公路”。今天,我们就来深入拆解Axelar究竟是如何破解这一行业痛点的。

一、跨链互操作性:DeFi世界的“通关文牒”

要理解Axelar的价值,得先搞懂“跨链互操作性”这个核心概念。简单说,它就像是不同国家之间通用的“通关文牒”,让原本各不相通的区块链网络能顺畅地交换资产、传递消息和同步状态。为什么这很重要?看看当下的DeFi生态你就明白了:用户想把以太坊上的USDC转到Solana链,往往要通过好几道跨链桥,不仅手续费高得让人肉痛,还得时刻担心智能合约漏洞,更别说实现不同链上应用的深度协作了。

实现这种“通关自由”其实面临两大拦路虎:一是不同区块链的共识机制差异(就像各国电压标准不一),二是跨链过程中的安全性与最终性保证(好比跨国转账的到账确认)。理想的跨链协议需要做到“通用消息传递”,支持任意链间的原子交易,还要通过合理的经济激励让验证节点不敢“耍花招”。Axelar正是瞄准这些痛点,构建了一套基于验证者网络的跨链通信解决方案。

二、Axelar的“三层小楼”:技术架构与生态落地

Axelar的核心创新在于它的“三层架构”设计,咱们可以把它想象成一栋功能清晰的小楼:

最底层是Axelar Core协议,相当于整个系统的“地基”。它采用Tendermint BFT共识机制,确保跨链消息在传递过程中不会被篡改或丢失——就像一群监督员同时核对每一份快递单,确保信息准确无误。

中间层是Axelar Gateway,扮演“资产中转站”的角色。这里支持ERC-20、ATOKEN等主流资产的跨链映射,还通过原生通证AXL激励验证者节点维护网络安全。你可以把它理解成一个24小时运转的国际物流中心,既管资产存储,又管安全押运。

最上层则是给开发者准备的SDK工具包,相当于“装修手册”。有了它,开发者不用从零搭建跨链功能,就能快速实现复杂应用——比如用Axelar SDK让Uniswap V3在以太坊和Avalanche之间共享流动性池,大大降低了跨链应用的开发门槛。

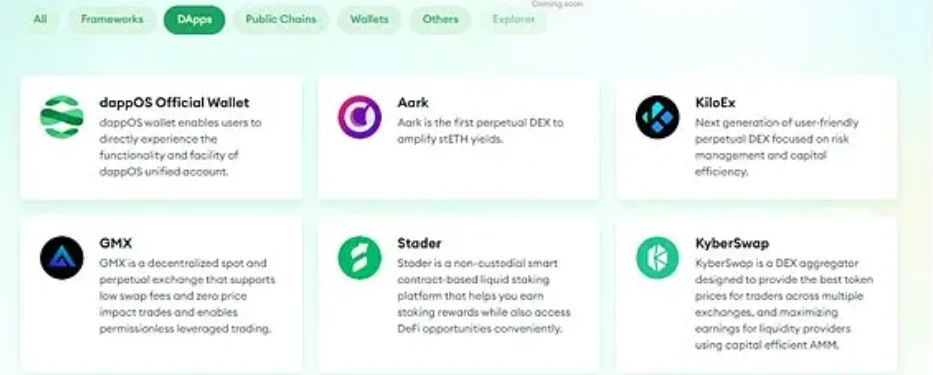

光说不练假把式,Axelar已经和Sushiswap、Aave、Curve这些DeFi“老玩家”达成合作。拿Sushiswap举例,以前你在Arbitrum链上想交易BSC的资产,得先把资产转到BSC,交易完再转回来,来回折腾。现在通过Axelar的跨链路由功能,你在Arbitrum上就能直接调用BSC的流动性池,一步到位。截至2023年Q3,Axelar网络处理的跨链交易已突破500万次,锁仓资产(TVL)超过12亿美元——市场用脚投票,说明这套方案确实解决了真问题。

三、从“单链内卷”到“多链协同”:行业意义与未来挑战

在我看来,Axelar的出现标志着DeFi从“单链内卷”迈向“多链协同”的新阶段。它把跨链的技术门槛降了下来,让开发者不再局限于单链应用,而是能构建更复杂的跨链逻辑——比如跨链借贷协议可以根据不同链的利率差异自动调仓,这在以前想都不敢想。这种基础设施的革新,不仅提升了用户体验,更释放了DeFi的“可组合性”潜力,说不定未来的“超级应用”(Super App)就从这里诞生。

当然,跨链赛道的竞争才刚刚开始。一方面,zk-SNARKs等密码学技术的成熟可能给跨链交易加上“隐私保护”的buff;另一方面,Cosmos生态的IBC协议、Polkadot的XCMP协议这些对手也在不断进化。Axelar要想持续领先,就得在安全性、可扩展性和生态兼容性之间找到微妙的平衡。

但可以确定的是,以Axelar为代表的跨链协议,已经成了构建Web3.0价值互联网的“必选项”。它们不只是资产流转的通道,更是推动DeFi从“零散应用”走向“系统生态”的关键拼图。未来,谁能把跨链做得更高效、更安全、成本更低,谁就能在Web3.0的基础设施竞赛中占据先机——而Axelar,显然已经走在了前列。